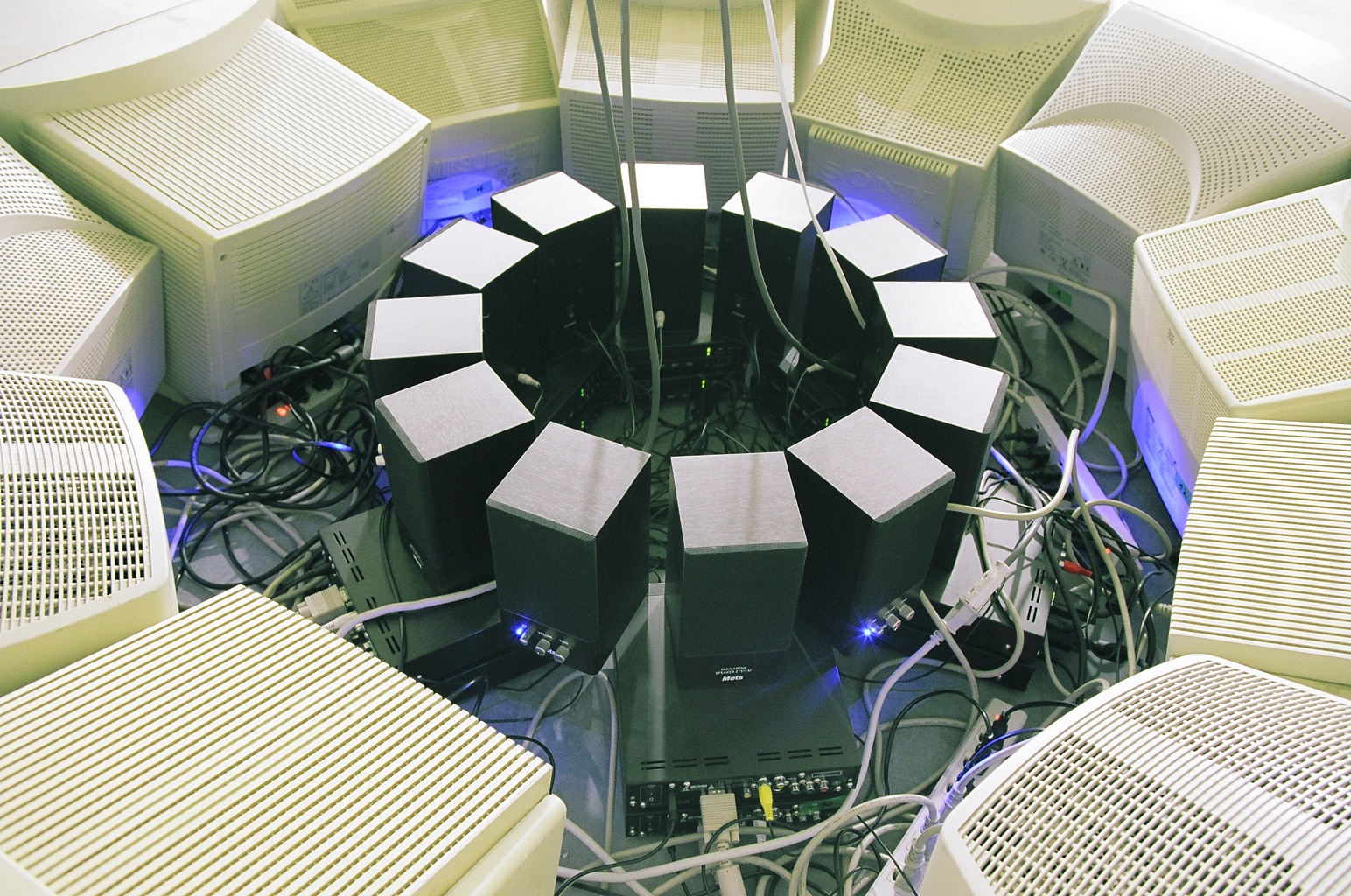

東京都現代美術館での、「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展の展覧会場を訪れ、思わず声が漏れてしまったのだが、「あぁ、これかぁ、懐かしい!」であった。最初の展示室に配置された作品が、壁面に音楽レビューのセンテンスがサンプリングされて、意味が脱臼されている文章を構成する《ミクスト・レビューズ》(1999 -)が展開される中央の空間に、いまや懐かしさすら感じるブラウン管のモニターが円形に配置される《リサイクリング・サークル》(2005)が展示されていたからだ。21世紀に制作された作品であるため、美術のそれなりに長い歴史からすれば、この作品は「近作」ということになるわけだが、加速度を増し進歩し続けるテクノロジーと、それがもたらす我々の使用するデヴァイスの変化(とそうした変化への「慣れ」)を考えると、どうしても「懐かしさ」を感じざるを得ないのだ。

そもそもこの作品は、本テキストが回顧している「Variations on a Silence」展のために制作された作品で、モニターに映し出される光景は、電気製品がリサイクルのために解体されていくシークエンスである。耐用年数を過ぎて使用済みになったガジェットが、別の使用用途のために解体されていくわけで、こうしたモティーフをマークレーが取り上げるのは、極めてマークレーらしい、と言える。そもそもマークレーのキャリアは、レコード盤という音楽メディアを「ファウンド・オブジェクト」として使用し、極めてアナログな手法で、音響的(ターンテーブルでの演奏)かつ視覚的(レコードジャケットの切り貼りなど)にコラージュすることからスタートしているわけで、既にあるプロダクトから創造行為をするという点では、レトロスペクティヴという側面が、彼の多くの作品には、強く刻まれているということに注意しておきたい。

《リサイクリング・サークル》も、使用済みの「ファウンド・オブジェクト」が工場で解体される過程に発生する騒音が、ヴィデオという映像と音響に関わるメディアに記録され、反復的に編集され、それが新たなクリエイションに繋がっているという点で、やはりレトロスペクティヴ的である。しかし、今回この作品と対面して驚いたのは、制作当時に実見した際にはさほど意識しなかったはずだが、「ブラウン管のモニター」という装置それ自体が、モニターに流される映像よりも以前に、既にしてレトロスペクティヴ的な「懐かしさ」を喚起するものであった、という点だ。これは単に、個人的な回顧を強調するために言っているのではなく、マークレーという作家が、ポストモダンの時代において、ヴァルター・ベンヤミンの言うような意味での「歴史の天使」を実演しているという点で、一貫した作品制作をしてきたし、そのこと自体極めて興味深い、ということを言いたいのだ。実際、ほぼ文字通りの意味で、マークレーは過去の瓦礫を見つめて、そこから創造行為を立ち上げているのである。作品に、旧式のラップトップPCを使用していたり、いわゆる「ガラケー」が使用されていた点も、近過去のガジェットの「瓦礫」という印象を強めていた。

撮影:渡邊修

Photography: Osamu Watanabe

東京都現代美術館での、マークレーの個展は、そもそもが興味深い作家の、興味深い作品が展開されているので、言及したいことは山ほどある。音楽に関わる点は勿論だが、トーキー以後の映画論の観点からも論点を立ち上げられるであろう《ビデオ・カルテット》(2002)や、いわゆる「表現論」を重視するマンガ研究者にも是非見てほしい《マンガ・スクロール》(2010)、《アクションズ》(2013 – 2014)、《叫び》(2018-2019)など、いろいろあるのだが、キリがないので、ひとまずここで止めておこう。あとは、このテキストが期待されている「Variations on a Silence」展を振り返っておくこととする。

2005年に開催されたこの展覧会は、リーテム東京工場という、東京都大田区の湾岸地区に立地する、坂牛卓が設計を手掛けたリサイクル工場の、まだ工場が稼働し始める前の、建築が竣工したこけら落としのタイミングで開催された。立地が工業地帯なので、当時八王子で仕事をしていた私が、勤務を終えてから展覧会の内覧会に行くのに難儀した記憶があるが、殺伐とした工業地帯に、出来立ての現代建築が突如出現することに驚いた。展覧会を観に行ったのは、当時まだ紙媒体での刊行が続いていた建築雑誌『10+1』において、本展の特集ページが組まれるということがきっかけで、私は平倉圭氏の作品の解説を書くことを目的として、会場を訪れたのであった(『10+1』誌の当該号のウェブアーカイヴは、公開制限がかかっているようなので、興味のある向きは、当該号を探していただきたい)。SETENVが企画に携わったこの展覧会は、今考えてみればとても野心的なものであり、まだ当時は無名と言っていい研究者/アーティストの平倉圭氏が、3面スクリーンの映像作品を出品していた(解体工場のクレーンの様子と、PCのモニター上で文章を筆記するクローズアップが映されていた)のだが、それはまだ、彼が『ゴダール的方法』(2010)を刊行する前のことで、当時は、知る人ぞ知る、気鋭の若手研究者/アーティストだったわけだ。

『10+1』 No.40、2005年09月発行、ISBN:4872751291

マークレーについては、前述したので言葉を重ねる必要はないが、あと興味深かったのは、当時ですら伝説的アーティストであったNY在住の刀根康尚が出品していたことだ。センサーとヘッドフォンを使用した、観客参与型の作品であったが、初期ジャック・デリダからの影響が濃厚な、例えば『万葉集』(和歌集と考えるのではなく、音響的な「うた」と考えたほうが正確であろう)の現前性を脱構築するような仕事を展開していた刀根の、実作品が体験できる、貴重な経験であった。と記しつつも、実のところ、より印象深かったのは、この展覧会の関連企画として開かれたコンサートで、刀根とヘッカーのデュオの演奏が、代官山UNITで聴けたことのほうが、さらに記憶に残っていたりするのだが…。

などと思い返してみると、アーティストの選定も、各出品アーティストの作品のクオリティも、高い水準で実施されていた展覧会が、たった17年前には、日本国内で実施することが可能であった(しかも、民間の出資で、である)ことは強調しておきたいし、逆に言えば、では2022年の今日、同じような水準の試みが可能かどうか、マークレーは勿論、平倉や刀根のような、読解に相応の知識を使うべき(初期デリダと言って、即座に『声と現象』というレスポンスを期待できるだろうか?)作品が受け入れられるかどうか、想像するに暗澹となる。「Variations on a Silence」が、記憶に残るべき展覧会であることは間違いがないことは、今回、東京都現代美術館でのマークレー展で、2005年のこの展覧会の成果がふんだんに活かされたという点でも疑いないことであるが、たった17年程度で、我々は愚かになってしまったのかもしれないということを、マークレー展を観てリマインドせよとも言いたくなるところではあるものの、これだけ高い水準の展覧会が、その気になれば現在だって可能なのだ、ということを、この2005年の展覧会のドキュメントを振り返って、今日の若い展覧会企画者にも知ってほしいと、当時、展覧会に間接的に関与した人間の一人として、思うところである。