羽田空港の対岸に位置する、東京湾の人工島、城南島。

2005年、都心から離れたこの殺風景な工場地帯で、ある実験的な展覧会が開かれた。タイトルを、「Variations on a Silence ──リサイクル工場の現代芸術」という。

舞台となったのは、まだ動き出していない竣工直後のリサイクル工場。広く社会に「観せる」ことを目的に、開放的なデザインが施された斬新な工場空間だった。

会場上空を、空港に離着陸する飛行機が轟音とともに絶えず行き来する、特異なランドスケープ/サウンドスケープ。そんな土地の特性と対話するような国内外6組の作家(刀根康尚、クリスチャン・マークレー、近藤一弥、ポル・マロ、710.beppo、平倉圭)のサイトスペシフィックな作品が並んだ展覧会は話題を呼び、都内各所で開かれた関連イベントも含め、17日間の会期に約2500名の人々が訪れた。

私企業と先進的なアートや音楽が邂逅した、この画期的なプロジェクトはどのような背景から生まれたのか? 工場を運営する「リーテム」CEOの中島彰良、建物の設計者である建築事務所「O.F.D.A.」の坂牛卓、同展を企画した「SETENV」の井上亮と入江拓也、その元メンバーで現・東京経済大学コミュニケーション学部教授の光岡寿郎が17年ぶりに集まり、その経緯や狙いを振り返った。

聞き手・編集・執筆:杉原環樹

働く人が誇りに思える工場を作ろう

──2005年の「Variations on a Silence」展(以下、「Variations」)は、参加作家の先進性や、工場が舞台である点、企業の実験的企画である点など、さまざまな意味で画期的な展覧会でした。僕自身、当時学生スタッフとして参加しましたが、とても強い記憶として残っています。また、東京都現代美術館で2021年に開催された「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展に、当時制作された作品が展示されるなど、展示後の広がりもありました。今日はみなさんに当時のことをさまざまにお聞きしたいのですが、まずはプロジェクトの経緯から伺えますか?

入江:出発点は、僕たちSETENVと坂牛先生の出会いになると思います。僕たちが先生と出会ったのは、20歳の頃に受講していた東京大学文学部の建築美学の講義でした。

この講義がとにかく面白く、教室を飛び出して先生の事務所で建築研究の勉強会にも参加したりと、卒業後もお付き合いが続いていました。そうしたなか、2003年冬に先生からリサイクル工場の設計をされることや、副社長(当時)の中島さんが音楽やアート好きなことを聞き、「その竣工記念で音楽イベントができないか」と声をかけられたことから企画がスタートしました。

入江拓也

撮影:田中雄一郎

坂牛:その設計前に、東京都主催の事業者コンペがあったんですね。もともとこの工場が建つ城南島一帯の土地は、都が循環型社会を促進する「スーパーエコタウン」にしようと売り出したもの。そのため、普通の建築コンペというより事業コンペがあって、そこに提出される案を求められたのが、僕がこのリーテム東京工場に関わった最初でした。

当初提案したのは、道路から内部が見えるガラス張りの美術館工場みたいな案。だけど途中で土地が変わってしまい、案が機能しなくなった。そこで古くからの友達でもある彰良ちゃん(中島)と相談して、「竣工後に音楽イベントでもやる?」と提案したんです。

ただ、僕は現代音楽は得意じゃなくて。そこでSETENVのみんなに相談したんですね。

坂牛卓

撮影:田中雄一郎

──リーテム側はなぜ開放的で文化的な工場を求めていたのですか?

中島:僕は10年前にリーテムにきたのですが、その前はミラノでホテルの立ち上げに関わっていたんです。なので、汚い工場なんて考えられなくて。「観せる工場」を意識したカッコいい工場にしたくて、デザイン性はもちろん、いろんなアイデアがあったので、都の公募についても相談できる卓ちゃん(坂牛)にお願いしたんです。

こだわったのは、働く人だけでなく外部の人にもカッコいいと思えること。機械の美しさもフィーチャーして露出させようとか、いろんなアイデアが出ました。その結果、ユニークで複雑な構造の建物が生まれたのです。

坂牛:工場の開放って、大変なんです。普通、機械はハコ(建物)に入ってますよね。当時は開かれた工場なんてなかったから、役所に音やゴミの資料を大量に持参して説得したりもしました。

中島:役所の人は建物が出来るまでピンと来ていなかったよね。この建物を作った背景には、リサイクルという職業自体をアップグレードする目的もありました。当時はいまと違い、リサイクルがそれほど社会的に認知された領域ではなかった。だけど、カッコよくないと働いている人も面白くないでしょう? これはホテルも同じで、カッコいいホテルで働くと人は意識も上がる。だから好きになってもらえる工場を作ろうと…いまも社員にこの工場のファンは多いんです。

リーテム東京工場

写真提供:O.F.D.A.

──音楽関連のプロジェクトになったのは、中島さんの音楽好きからですか?

中島:そう。この工場を作るとき、計画や資金調達まで自分でやったんだけど、役員に兄弟がいることもあり、「このイベントができないなら、俺は工場を作らない」と言って納得させちゃったんです。

じつはこの企画の前に、リーテムの環境報告書の付録として、知人にCDを作ってもらったことがあったんですよ。昔のニューウェイブ系の音楽雑誌って、CD付きだったでしょう。そんな感じで、リサイクルと音楽をセットにするってコンセプトで作成したんだけど、その話の延長で、卓ちゃんからSETENVを紹介してもらって、リーテムの水戸工場の音をサンプリングしたCDを制作してもらったら、売れるレベルの音源が出てきちゃって。

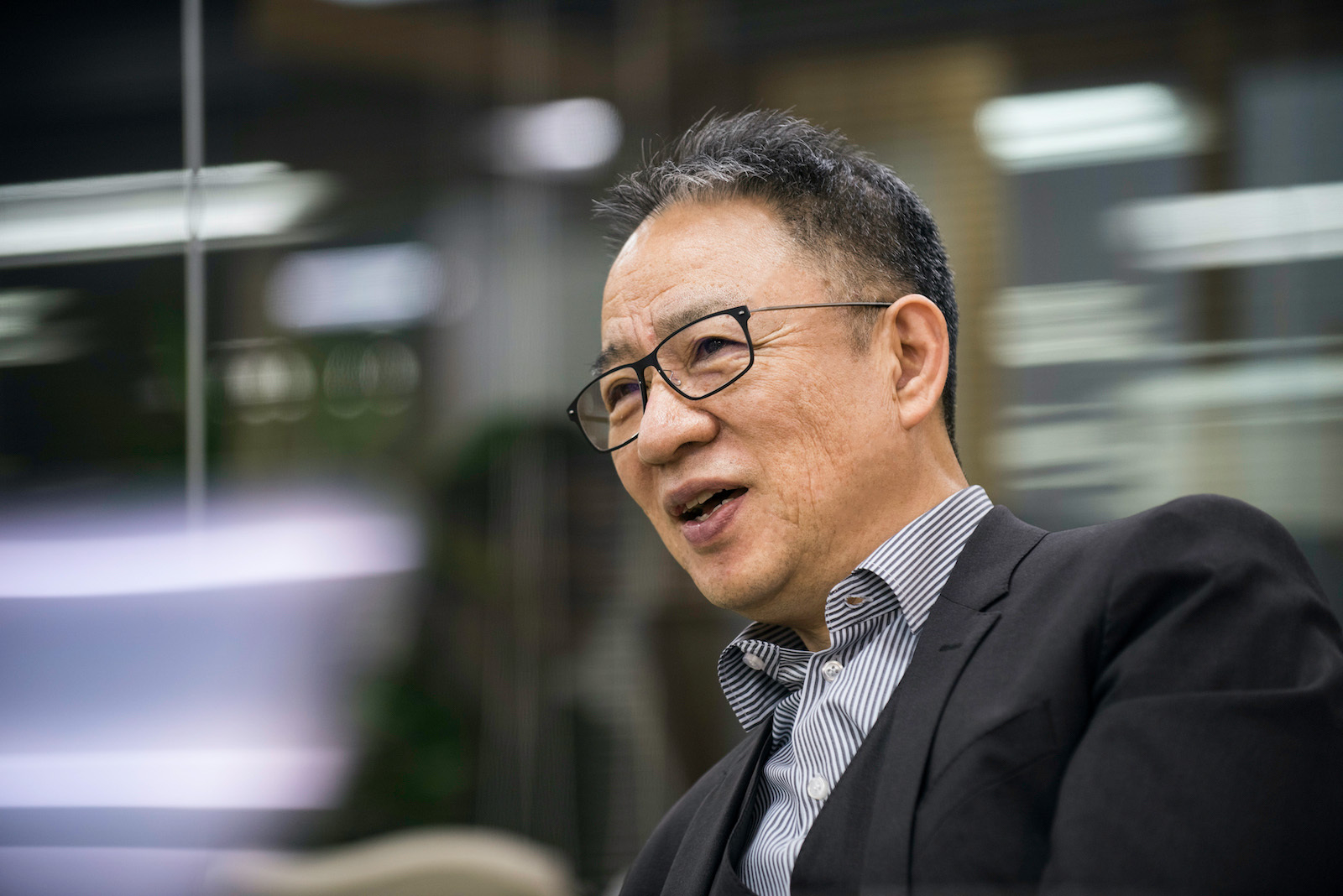

中島彰良

撮影:田中雄一郎

井上:「音楽で行う環境報告」といったコンセプトのCDでしたね。

入江:アーティストの徳井直生さんや、「Variations」にも出品してくれた710.beppoの古舘健くん、僕の高校時代からの友人である田村亘くんの3人が制作に参加してくれました。

中島:その音を聞いて、「この人たちの音楽の感覚は信用できる」、と。それが、この一連のプロジェクトのベースになっていますね。

『Music for Re-Tem Mito Factory, ENVIRONMENTAL REPORT』

2004

CDアルバム(全7曲/収録時間:48分04秒)

アーティスト:Nao Tokui[徳井直生]、tamrax[田村亘]、anagma [古舘健]

コンセプト・デザイン・プロダクションマネジメント:SETENV

プロデュース:株式会社リーテム

音楽、アート、教育普及……特殊な立地と、関心の重なり

──SETENVでは、坂牛先生から話を振られた後、工場を見学されたそうですね。

井上:企画書を書く時点では新設の東京工場がまだ建っていなかったので、その建設予定地を見学して、なおかつ水戸工場も見学させていただいて、という感じでした。

城南島で感じたのは、工場の立地の特殊性です。羽田空港の対岸の人工島で、すぐ近くを飛行機が通っていく。その頻度も、サイズも、音もすごいわけで、これは普通に考えると音楽イベント向きではない。でも、その音自体を面白がってもらえるアーティストにアサインができれば面白いことになるのでは、と。そこから発想が広がっていきました。

井上亮

撮影:田中雄一郎

中島:僕も、もともとノイズやインダストリアル・ミュージックは好きなんです。

入江:音楽に対する関心がお互いに共有できたのは、プロジェクトを進めるうえですごく大きかったですよね。先の環境報告書のCDも、いわばその場にある音をリサイクルしたものでしたが、その方法論を「Variations」にも広げていった部分がありました。

一方、「Variations」の場合、最初は音楽イベントの依頼でしたが、建設予定地と坂牛先生のプランを拝見して、その面白さにとても惹かれてしまって。これは一過性の音楽イベントではなく、サイトスペシフィックな展覧会を作る方が絶対的に強いものができるはずだという確信がありました。そこから、音楽家というより「展示ができる人」に声をかけようと思い始めました。

──そこで音楽だけではなく、アートにまで領域が広がっていったのですね。

入江:あと、SETENVのメンバー内の関心の幅もあったと思います。僕は音楽やアート、映画が好き。井上さんはアート。そして、当時メンバーだった光岡くんはアートやその教育普及にも関心があった。

光岡:そうですね。僕がこのプロジェクトに一番フィットした部分は、当時教育普及的な関心があった点だと思います。僕はアート好きなんですけど、美学や美術批評のような既存のアートを内側から論じる学問が好きではなくて。むしろ、社会学など外の視点からアートを見ていたんです。

それに加えて、ちょうどこの企画の進行中、国立西洋美術館の教育普及課で半年間インターンをしていて。それなら、この展覧会に合わせて、それをより外に伝えるプログラムを展開できると、自分の勉強していることも活かせるな、と。そこで、プロジェクト内で教育普及系のプログラムを立ち上げ、スタッフの管理も含めて分掌してもらっていました。

光岡寿郎

撮影:田中雄一郎

入江:だから、まずは東京工場があり、そこに中島さんや坂牛先生が話されたような強固なコンセプトやビジョンがあった。そのうえに、僕らのアートや音楽や教育普及や社会学といった多角的な関心が重なり、実際のプログラムになっていった。そんな実験的な提案の背中を、二つ返事で「全部やろう」と押していただけたのは、すごく大きかったです。

──「展覧会をやろう」という提案を、中島さんはどう感じられたのですか?

中島:(さっぱりと)「いいんじゃない?」って。

一同:(笑)

坂牛:まあ、建物は失敗すると人が死ぬけれど、イベントはそうではないもんね。言い方は良くないけれど、失敗しても誰も困らないから。

中島:振り返ると、当時、僕もリサイクルを語る深い語彙をあまり持っていなかったんですね。そうしたなか、「カッコいいリサイクル」は本当に目標で、その手法のひとつとしてアートはいいなと当初から思っていて。だって、ホテルでファッションショーは普通でしょう? その意味で、工場にインダストリアルな音楽やアートがあるのは全然おかしくない。みんなを信じて存分にやってもらい、僕は陰でサポートしようと思いましたね。

──しかし、工場建築にしても展覧会にしても、こういった実験的な提案を引き取ることのできる経営者はそれほど多くはないように思います。

坂牛:こういう経営者は本当にいないですよね。

先日、吉祥寺の「武蔵野クリーンセンター」というゴミ処理場を見学したんです。この建物は僕が審査員長を務めた学会賞の候補で、一般の人もガラス越しに綺麗な通路や焼却炉が見られる素晴らしい建物なのですが、市役所の方があまりに「ゴミ処理場をオープンにしている」と言うので、「綺麗に“隠している”ですよね?」って言ったんです。だって、機械は隠しているわけだから。それに続けて「僕が設計した工場は機械も見えているんです」と言ったら、「は?」と(笑)。その反応が嬉しくて、要はそれほど珍しい建物なんです。

中島:いまも見学者がいっぱい来ますよ。

坂牛:どこまで施設のリアルを見せられるのか。そのギリギリを攻めていて、それが偶然にも彰良ちゃんの嗜好とマッチしたのは幸運でしたね。

中島:工場の照明デザインをお願いした照明デザイナーの近田玲子さんも、廃棄物などの普通は隠したいものを「宝物に見えるようにしようよ」と言っていたよね。

もともと、僕自身、よく高架下で電車のノイズ音を聴いたり、職場が静かなのが嫌で、耳元で切れ味の良いハサミをシュッシュッとやっているようなサラリーマン時代を送っていたんです。だから、みんなの提案には何の違和感もなかったんですよ。

入江:同じようにアーティストのみなさんも関心を持ってくださって、僕たちとしては不安もあったけど、企画書をお送りしたらみなさんほとんど即答でOKでしたね。

撮影:田中雄一郎

ユニークな出品作家たちとの出会い

──参加作家はどのように選ばれたのですか?

井上:まずは、あの場の音に堪えられる人であること。さらに、もとは音楽イベントの依頼だったので、音に関連した作家の名前を20名ほど挙げて、企画として組み立てていきました。必然的にサウンドアート的なアーティストが多くなりましたが、なかでも一番チャレンジングだったのは、やっぱり(クリスチャン・)マークレーさんでしたね。

入江:背景として、1990年代からサウンド・アートのコンテクストが世界的に注目を集めていたこともあります。僕が上京したのは大学入学時の97年ですが、その少し前から「美術手帖」などでもサウンド・アート特集が組まれていて。そのなかに、マークレーさんや刀根(康尚)さん、小杉武久さんのお名前があり、地元で想像を膨らませていました。

上京後もそういう展覧会がたくさん行われていて、浴びるように観ました。僕も井上さんも光岡くんも、本当にいろんなアーティストのライブや展覧会を観ていて、その結果僕たちのなかに引っかかったアーティストが、さっきの20組に反映されていきました。

左から《昇天》、《リサイクリング・サークル》、《携帯電話》

いずれもクリスチャン・マークレー、2005

撮影:渡邊修

──ただ、マークレーさんや刀根さんにアポを取るのはなかなか難しそうですね。

入江:マークレーさんは当時、ICC(NTTインターコミュニケーション・センター )の展覧会で来日されていて、そこで接点ができました。刀根さんは、そもそもSETENVは在学中の2000年11月にインターネットの掲示板(BBS)を作ることから活動を始めたのですが、その掲示板が起点でしたね。

SETENV掲示板(2000〜2016年)

入江:これはいわゆる情報掲示板で、自分たちが面白いと感じるアーティストや展覧会やライブの情報を発信するための場所でした。当時はまだ、自分が見たいと思うようなウェブメディアも十分にない時代で……。

光岡:当時は、イベントに行くにも、自分でフライヤーを見つけて行くしかなかったんですよね。僕らはライブハウスやギャラリーで人力でフライヤーを集めるので、その文化のつながりが体感でわかっているのですが、そういう情報を通覧できる場所はなかった。そんななか、井上さんがネット上に掲示板を制作できる人だったので、「集めた情報を流通させたら面白いよね」って。

入江:そうして掲示板を始めたのですが、2001年に東京オペラシティアートギャラリーで開かれた「出会い」展で、刀根さんがパフォーマンスをされたんです。それが衝撃的で、掲示板に「刀根さんすごい!」とバーっと書いていたんですよ。そうしたら、それを刀根さんの友人が見つけてご本人に伝えたようで、刀根さんから直接コンタクトが来て。

──すごい(笑)

入江:そこからやりとりがあったので、企画を立てる際もすぐ名前が挙がりましたね。

──近藤一弥さんはどういう経緯で?

井上:それこそ、さきほどフライヤーを集めていた話がありましたが、近藤さんの存在はカッコいいフライヤーを作るデザイナーとして、まずは認識していました。

そのうえで、ちょうどリーテムのお話をいただいた前後に、世田谷文学館で安部公房展をやっていて。近藤一弥さんは安部公房全集の装幀もされていますが、その展示にも安部公房の撮影した写真と、彼の仕事場の映像を組み合わせた映像インスタレーションを展示されていて、それが印象に残っていたんです。

さらに、展覧会を作るうえで、どなたかに印刷物やロゴもデザインしていただく必要があったので、出品作家とデザイナーを両方ともお願いできないかと依頼しました。

──このプロジェクトは、ロゴなどのビジュアル周りもすごく印象的ですもんね。

井上:近藤さんのおかげで形になったというか、美術館展示のクオリティになりました。

入江:企画の具体化にあたり、近藤さんのアートディレクションの力はとても効いています。

井上:展覧会の概念的なイメージがすごくかっちりしたものになりましたね。

──ポル・マロさん、710.beppo、平倉圭さんはいかがですか?

入江:ポルさんは、谷中のギャラリー「SCAI THE BATHHOUSE」での展覧会を見て惹かれたことがきっかけです。SCAI THE BATHHOUSEさんのウェブサイト制作は、SETENVが活動初期からずっと続けている仕事なのですが、そのご縁で展示を頻繁に見ていたのです。

すごく柔らかい表現で、場所を活かす作品を作られていたし、「茶柱 Cha-Bashira」という音楽レーベルもやられていた。「日常と音」みたいなテーマも含めて、ポルさんに入ってもらえると展覧会としてまた違う表現が見えてくるのではないか、と考えました。

710.beppoは、vokoi(横井和也)さんと、先ほど話した環境報告書のCDにも参加してくれた古舘くんのユニットですね。古舘くんは、その後、個人の作品で第22回文化庁メディア芸術祭アート部門大賞を受賞されたり、また、いまやダムタイプのメンバーでもありますね。

六本木ヒルズがオープンする前の2002年、「Ropponngi Hills Information Center / THINK ZONE」という、天井に16台プロジェクターが埋め込まれたすごく特殊なアートスペースがあって。そこで僕が現場監督、ブッキング担当のような仕事をしていた時期があったのですが、その場で710.beppoの表現を観て、すごくハマるなと。それこそインダストリアルとかノイズとかも大好きな二人でしたし、かつ若い人たちでプログラミングもできて、柔軟なかたちで環境のなかでやってくれそうだと声をかけました。

井上:最後の平倉さんは、現在では横浜国立大学の先生になられていますが、当時は東大の情報学環の大学院生で、まさに坂牛先生との勉強会で知り合いました。学生時代から表現活動もやっていて、出会う以前から名古屋の市民ギャラリーでも大きな規模の展覧会やられていて、すでに経験を積まれていた。また、理論的な面もある方なので、そうした側面でも一緒に面白いことをしていただけるだろうと考えて、お願いをしました。

──「Variations on a Silence」というタイトルはどのように決められたのですか?

井上:いろんなキーワードを出し、迷いながら絞り込みました。「Variations on〜」というのは、普通は「Variations on a Theme」(ひとつの主題による変奏)のような意味で曲名などに使われる表現ですが、そのもじりで「ひとつの沈黙をもとにした変奏」という意味で付けています。

「Silence」には、会場がむしろ騒音がすごくある場所であることへの反語的な意味合いもありますし、「耳をすまして聞こえる音を聞く」というジョン・ケージ的な文脈の「Silence」の意味もある。そして、複数の作家がいるなか、事前に方向性を規定するタイトルは付けたくなくて、オープンにする意味で「Variations」と付けました。

裏話としては、英語なので、じつはマークレーさんに事前に「こういう案があって」と相談したんです。そうしたら、「on a Silence」か「on the Silence」かについて、「on a」の方がintriguing、謎めいていて面白いねとおっしゃって。それで最終決定しました。

入江:そうだったんだ。僕、覚えていない(笑)。

一同:(笑)

井上:副題は「リサイクル工場の現代芸術」です。まず、「リサイクル工場」は観客に場所を示すために入れようと。一方、「現代美術」ではなく、「現代芸術」というあまり馴染みのない言葉を選んだのは、ジャンルを限定したくなったのと、刀根さんの唯一にして有名な著作が『現代芸術の位相』(1970年)だったので、それを使わせていただきました。

SETENVの蔵書である刀根康尚『現代芸術の位相』(1970年/田畑書店)

リサイクル工場との対話。即興性も含む、制作のプロセス

──参加作家は作品を作るにあたって、工場を見学したのですか?

井上:そうですね。城南島はまだなかったので、水戸工場を何度も訪れていました。

そもそも僕たちも、環境報告書のCDを作るために工場で音を録音していたので、それをCDに焼き、刀根さんやマークレーさんにはオファー時に企画書と一緒に送りました。お二人のようにその音源から想像を膨らませる人もいれば、現地に訪れる人もいました。

その後、マークレーさんは他の企画で来日された際に水戸工場に案内して、一緒に撮影をした素材を持ち帰っていただいて、映像を組むという進め方でしたね。ただ、その時点では映像があるだけだったので、マークレーさんに関しては東京工場が実際にできてから、かなりぎりぎりのスケジュールで、現場で作っていただくという流れになりました。

リーテム水戸工場での取材

撮影:光岡寿郎

──マークレーさんはフォークリフトやモニターも使っていましたね。

井上:モニターは、事前にお願いされたものをリーテムさんが用意してくれて。フォークリフトは、たしかその場にあったものを急遽使うことになったんだと思います。

入江:平倉さんの作品のプロジェクターも用意してもらったものですね。本当にリサイクルされるために集まったものを、そのときだけ使って。けっこう即興性もありましたね。

井上:リーテムのフォークリフトは白いのですが、あれも特別な仕様なんですよね?

中島:卓ちゃんが決めちゃったんだよ。

坂牛:彰良ちゃんが工場に集まったものは「ゴミ」ではないと言っていたから。ゴミならグレーとかにするんだけど、そうではないことを「白」という色で強調する狙いがあった。

中島:トラックも白いからね。当然汚れるけど、そしたらメンテナンスすればいい。それもまたひとつの狙いでしたね。僕は「Silence」というのは、ただの空白ではなくて、ノイズの一部であり、究極のビートだと思っているんです。その感覚も示したかった。

井上:騒音に対する「Silence」と、工場の中の「白」という、二つの逆説性があったと。

撮影:澁谷征司

坂牛:ほかにも、ポル・マロさんは、見学のときに工場で余ったスタイロフォームが中庭に積まれているのを見て、それを使ったんだよね。いろんなリサイクルがあった。

中島:「即興性」と言えば聞こえはいいけど、ほとんど行き当たりばったりだよね。

一同:(笑)

井上:ポル・マロさんの作品は、「想起」をテーマにアロマの匂いも使いました。結果的に音ではなくて、色、形、匂いを扱った異質な作品になりましたね。

──「想起」にも、どこかリサイクルとつながる響きがあります。

ポル・マロ

《ミラーズ》 2005

発泡スチロール、アクリルペンキ、生地、アロマポット

撮影:渡邊修

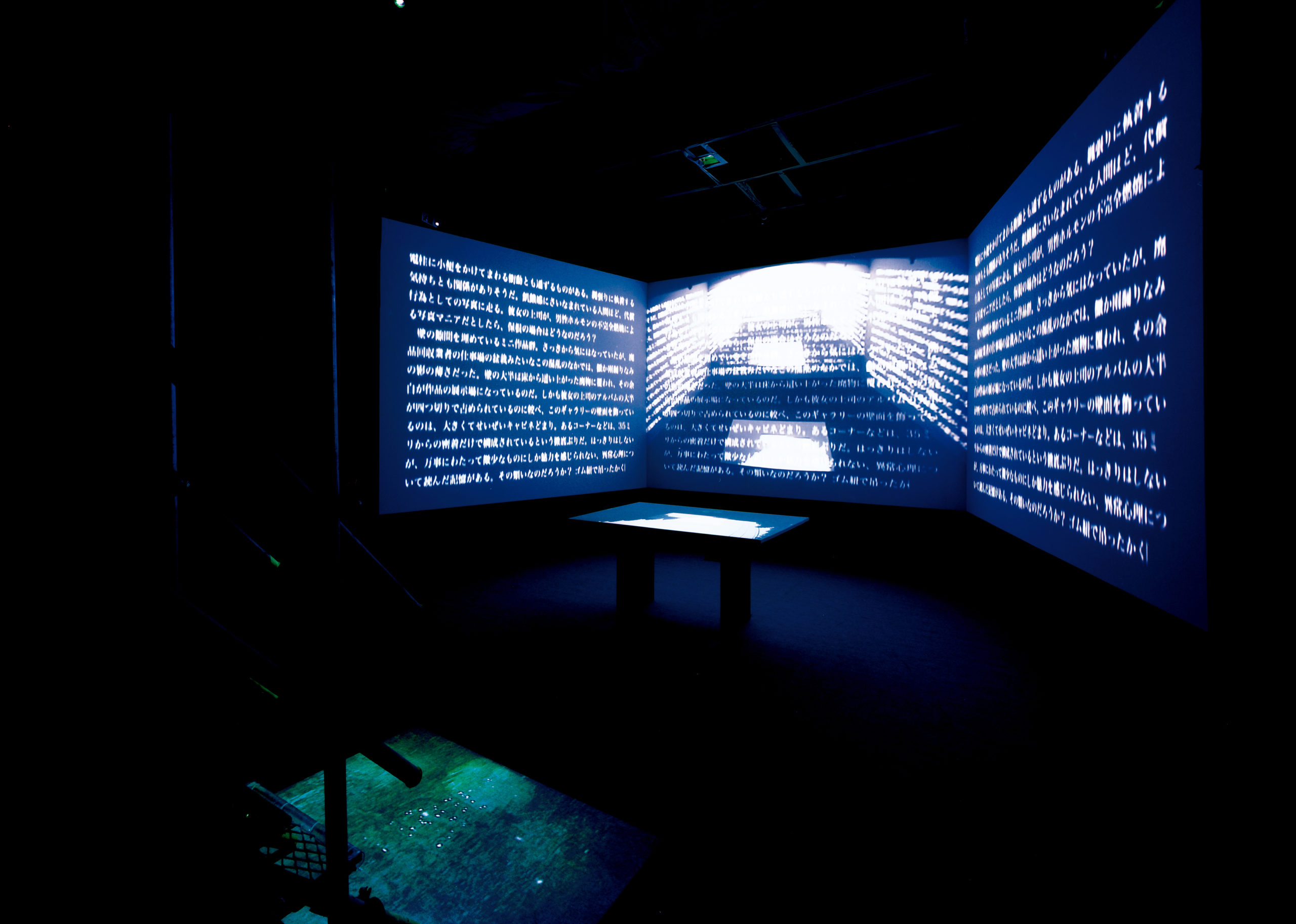

井上:平倉さんの作品も、言語が物のように集積するさまを描いたロバート・スミッソンの《A Heap of Language》というドローイングなどを参照しています。水戸工場で撮影された粉々になった金属の山が積まれる様子や、その状況を考察するテキストの打ち込まれる画面などが、3面のスクリーンで展開される作品です。

平倉圭

《テキスト、山、準-部分》 2005

DVDプレイヤー、スクリーン、プロジェクター、台

撮影:渡邊修

井上:一方、刀根さんは工場の窓ガラスにコンタクトマイクを付け、外の飛行機の音をトリガーに、その外部の音と別の音源をMac内でプロセッシングして音を出す作品を出されました。

入江:Max/MSPに音を取り込み、ランダムにミックスして音を生成する作品です。そのプログラムは刀根さんともつながりのある電子音楽家のマーク・フェルさんにお願いしましたね。

刀根康尚《遠心的パラメディア》2005

モーションセンサーシステム、音響機器、箱

(ソフトウェア・デザイン:マーク・フェル)

撮影:渡邊修

──710.beppoは振動する鉄板の作品でした。

井上:鉄板の下に工業用バイブレーターを2台貼り付けて、宙空に吊るし、その上に人が乗って体験する作品です。これも、バイブレーターの振動をMax/MSPでMIDI信号にして、2台の振動の周波数を変えることで、モアレのような現象を起こしています。耳ではなく身体で体験する音楽というコンセプトでした。

中島:たしか鉄板の用意はリーテムでしたね(鉄、慣れてるし)。

710.beppo

《0.7 tons for music》 2005

鋼鉄、工業用バイブレータ

撮影:渡邊修

井上:本当にいろいろご協力いただいて、作家さんだけだとなかなか実現できない作品になったと思います。最後に近藤さんは、世田谷文学館の作品を再構成したものでした。

入江:安部公房が撮った都市のスナップ写真、つまり、都市の無意識みたいな光景をリサイクル工場の中に展開するという作品ですね。安部公房はぜひ入れたかった。その意味でやはり「現代芸術」なんです。僕らが好きで、工場空間に展開することでいろんな振り幅が生まれる作品が並ぶ場にしたかった。そういう仕掛けをできるだけ入れたかった。

だからこそ、普通の美術展ではやらないような関連企画もいろいろと行いました。安部公房に関しては、文芸評論家の三浦雅士さんにトークで来ていただいたり。さまざまな分野から、「東京」「都市」「工場」「リサイクル」など、いろんな問題について考えられるものにしたいと思っていたんです。

近藤一弥

《飛ぶ男》 2002−2005

プロジェクター、サーモセンサー、スピーカー、DVD(約14分)

(テキスト、写真:安部公房)

撮影:渡邊修

2005年の情報環境のなかで。全国から集まった観客と、ボランティア

井上:近藤さんの作品で苦労したのは、工場の中に暗箱を作る必要があったことでした。単管を組み、ベニヤで囲んで作ったのですが、ボランティアで来ていただいた坂牛先生の教え子である、東海大学建築学科の学生さんたちが制作してくれて。

入江:本当に、僕たちだけではまったくできなかったですね。この流れでボランティアスタッフの方たちにも触れておきたくて。募集は、SETENVの掲示板やSETENVが運営に関わっている「ネットTAM」などを使いました。結果、プロジェクトに関心を持つ素晴らしい方々が応募してくれました。

光岡:ボランティアに関しては、たぶんこの時期ゆえの良さもあった気がしていて。というのも、2000年代前半から半ばまでが、ぎりぎりインターネットで自分の関心のあるテーマの情報を自分で見つけてアクセスする習慣を持った世代の集まりだったと思うんです。それ以降になると、スマホやSNSが出てきますよね。だから、いま同じ募集をかけたら大量に応募が来すぎるか、もしくは全然集まらないか、どちらかになる気がする。

SETENVやネットTAMの掲示板は、自分から情報を取りにいく意識のある人たちが見ている場所だったんですよね。あのぐらいの人数で、それぞれ強い関心を持って人が集まるというのは、たぶんメディア環境的にはあの時期がぎりぎりだったんじゃないかな、と。

展示前のリーテム東京工場を見学するボランティアスタッフ

撮影:光岡寿郎

──一定以上のリテラシーのある人たちが集まりやすい時期だったという。

光岡:そうです。まだアメリカ西海岸の初期インターネットのような、コアなイメージがぎりぎり維持できていたのが2000年代前半。以降はインターネットは産業化し、一種のマスメディアになったので、なかなかあのような人の集め方は難しくなったと思うんです。

──集まったメンバーの勉強会も光岡さんがされていましたね。

光岡:ギャラリーツアーは、ある程度トレーニングしないと来場者に話ができないと思っていたので、2〜3週間に1回ぐらい、5〜6回はメンバーだけで集まって勉強会をして、ある程度作品が設置された段階で、リハーサルもたぶん2回ぐらいはしたと思います。お互いがツアーをして、半分がお客さんになって、みたいなこともやりましたね。

入江:教育普及のプログラムをちゃんとやっていたという。

──あの短期間のイベントで人を育てるって、すごいですよね。

井上:その部分は、展覧会のクオリティにすごく寄与していたと思います。

ボランティアスタッフによる作品解説

撮影:光岡寿郎

──最終的な来場者はどのくらいいましたか?

入江:関連コンサートも合わせると、2400〜2500名です。

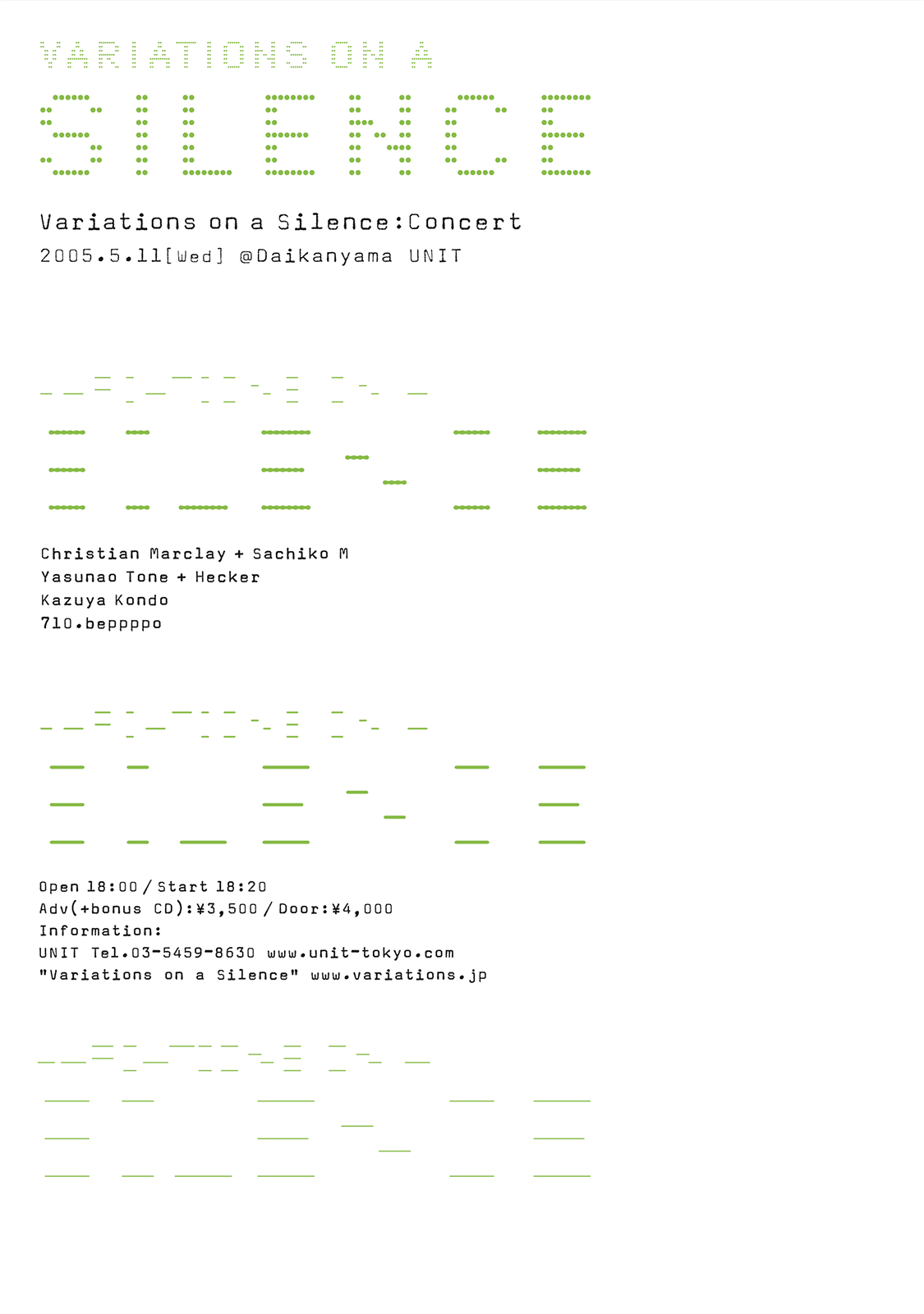

──コンサートも豪華でしたね。

入江:そうですね。大きくふたつあって、オープニング2日前には代官山のUNITでライブを開催しました。出演としては、まずはマークレーさんとSachiko Mさんのデュオ。大友良英さんも考えていたのですが、ちょうどヨーロッパツアー中で、ならばということで、世界初のデュオが実現しました。マークレーさんはアコーディオンを演奏して、ターンテーブルを使わない珍しいパフォーマンスでした。

撮影:澁谷征司

井上:アコーディオンの鍵盤を使わず、空気の抜ける音だけで演奏されていましたね。おそらくですが、「Silenceのバリエーション」という展覧会タイトルへの意識もあったのかなと。この言葉の、マークレーさんなりの解釈だったのかなと思います。

入江:刀根さんと、刀根さんをすごく尊敬するHeckerさん(フロリアン・ヘッカー)のデュオもありました。お二人は最近亡くなられたピーター・レーバーグが設立したレーベル「Editions Mego」(当時は「Mego」)から一緒に音源も出されている。Megoの存在はとても大きく、そのコラボを日本でも観せたかったんです。

ほかにも、近藤さんによる安部公房の使用していたアナログシンセを使ったパフォーマンスや、710.beppoのパフォーマンスなど、工場の展覧会を拡張するようなライブでした。

撮影:澁谷征司

入江:もうひとつのコンサートは、展覧会のオープン初日に工場内で行われた、マークレーさんとフロー・カウフマンさんの「タブラ・ラサ」です。これは、マークレーさんがレコードなしで演奏したターンテーブルの音をカウフマンさんがその場でレコードに刻み、それをふたたびマークレーさんに渡して演奏して、また録音して、というのをくり返し、どんどん音を増幅させていくもの。パフォーマンスをできないかと相談したところ、これがいいだろうと提案がありました。中島さんや坂牛先生も現場でご覧になっていましたね。

中島+坂牛:観ました。

入江:この手元にあるレコードは、そのときに出来たレコードです。

井上:このレコードは本当に貴重なものですね。このパフォーマンス自体がそんなに何度もされているわけではないですし、その場で作られた唯一無二のレコードですから。

撮影:田中雄一郎

中島:マークレーさんとは現場でもレコードの話ばかりしていましたね。「何枚くらい持っているの?」と聞かれて。

僕、以前ニューヨークに住んでいて、マークレーさんや刀根さんとは比較的近い世界にいたんです。だから、マークレーさんには最初から、「あんた、レコード踏んでるじゃん。ひどい!」って話して。そしたらマークレーさんも、「いや、刻んでもいるんだ」みたいに話し返して(笑)。そういう会話がありました。トーキング・ヘッズやニューヨーク・パンクの話もしたよ。「タブラ・ラサ」にはすごい大勢のお客さんが来ていましたね。

入江:マークレーさんのコアなファンが全国から集まったんです。マークレーさんはたびたび来日されていて、最初は86年だと思いますが、そのつどファンが増えていって。本当にこのパフォーマンスのためだけに、北海道から来た方もいました。マークレーさんもそういうファンの方を大切にされていて、そういう部分も勉強になりました。「タブラ・ラサ」がリーテムの東京工場で行えたことは、とても特別なことだったと思います。

撮影:澁谷征司

撮影:澁谷征司

撮影:澁谷征司

都市の辺境で、「都市の無意識」に触れる

入江:リーテム東京工場は、大森駅からバスでも少し時間がかかります。かつ、本数もそんなに多くはない。だから、会期の最初の頃の来場者は、関係者中心で、少なかったです。それが、徐々に読売新聞や朝日新聞、雑誌などにも紹介していただいて、最終的にはたくさんの方に来ていていただけた。これも本当に、想像だにしなかったことでした。

中島:(手元の資料を見て)「美術手帖」に廃棄物処理工場が載るって、すごいよね。

入江:「AERA」や、建築雑誌にも紹介いただきました。

坂牛:「FRAME」とか、海外雑誌も来たね。

入江:あとはクチコミですね。最後の数日間は本当にすごかった

中島:バスの臨時便が出たからね。

入江:都営バスなのですが、最初はバス会社に臨時便を交渉しても、「誰も来ないから出せません」と。なのに、人が殺到したら、勝手に臨時便を出してくれて……(笑)。

光岡:最後の数日はタクシーも出待ちしていたね。

入江:クチコミの力は大きくて。mixiはあったけど、まだSNS前夜で、いまのようなかたちで写真の拡散とかはなかった。きわめて近い人同士のクチコミで足を運んでくれた方が多かった。だからなのか、「Variations」を実際観た人はずっと覚えているんですよ。

僕たちはこの後、さまざまなアートの現場に関わりましたけど、SETENVやリーテムや坂牛先生の名前を出すと、「あのリサイクル工場の展覧会だよね」と。ほぼ僕たちの代名詞というか、本当にこの企画はすごく印象に残るものだったんだということを実感します。

リーテム東京工場

写真提供:O.F.D.A.

井上:場所の印象も、作品の印象も強くて、建築自体も見応えがあるし。

中島:あとは、2週間だったから。

入江:それもありますね。工場が稼働する前の17日間という、極めて短期間だった。

中島:パンクの意識があったんですよ。パッとやって、パッと消えるというね。

井上:工場自体が見学をあらかじめ意識して設計されたこともあって、なかなか見られない場所を見にいくという面白さも加わった。

中島:辺鄙な場所だから余計に良かったんじゃないかな。努力しないと行けないから。わざわざ行って良かったら、印象に残る。2週間を観逃した人は悔しがる。パンクにとって潔さは大事なことですよね。

リーテム東京工場

写真提供:O.F.D.A.

──機会がないと、なかなか行かない場所ですもんね。

中島:まさしく。でも逆に働く側にしたら良い機会だった。従来は、産業廃棄物という業態では一般の人と対峙することはなかったんですよ。家庭ゴミも、いまより雑だから。ゴミ捨て場なりゴミ収集所に出しちゃえば、その先がどうなっているか何も分からない時代だった。

入江:まさに「都市の無意識」ですね。

中島:そこへの接点ができたというのは、すごく良くて。アートが介在することでこれだけの人が来て、普段対峙できない人たちと対話ができた。これは新しい方向だなと思ったんですよ。僕のなかで手法がひとつ見えたというか、今後、リサイクルに対してどういう考えを持てば、より一般の人とコミュニケーションがとれるか、それを考えるきっかけになったんですね。

──社員の方の反応で、印象に残っているものはありますか?

中島:社員の人たちは、現代アートについては分からないことばかりだったんです。映画でもないし、アニメでもないし、工場を使って何がどうなるんだと、分かりづらい。そうしたなかで、やっぱり知識で理解するものより、体で受け止められる作品は人気でした。たとえば、710.beppoの作品とかは、乗ったらビリビリ痺れるから、体で分かるわけですよ。

入江:あの作品は人気でしたね。

中島:刀根さんの作品とかは、「説明が無いとちょっと分かりづらいです。」マークレーさんのやつは、「ポップだから分かりやすいです。」と言っていたよ。総じて、社員のみなさんにとってもすごく新しい刺激だったと思うんです。マスコミにも取り上げられて、それまで「趣味だろう」とボロカスに言われていた僕自身の社内の評価も初めて上がったと(笑)。

──自分の職場にそんな大勢の人が来ること自体、働く人のプライドになりますね。

中島:うん、たぶんそうだと思います。リサイクルの会社はほかにもあるけれど、基本的には見学を前提に建物が作られていないから。だから働く人たちが、自分たちはアートに近い世界にいるんだと、この出来事に触れたことで、少し虚栄心がくすぐられたところはあると思います。当時からいる社員は、いまもこのイベントをよく覚えていますね。

710.beppoで痺れてる人

写真提供:横井和也

リサイクル工場から美術館へ。究極のアップサイクル

井上:坂牛先生は当時、どう作品をご覧になっていたんですか?

坂牛:僕はこういう音楽自体は「うるさい」と思っていたんだけど(笑)、この企画が始まった頃から一生懸命CDを100枚ぐらい買ったと思うんですよ。家ではすごく不評で。

井上:入江くんが勉強会でプレゼンするみたいな場もありましたね。

坂牛:そう、CDを焼いてもらってね。

中島:一緒にオウテカのライブを観に行ったりもしたね。

坂牛:そういう経験があって、けっこうこの手の音楽も好きになったのよ。家では、かみさんにそれを「ダダダミュージックがまた始まった」とか言われてね。ただ、マークレーさんの作品はポップじゃない? 覚えているのは、放射線技師の友達がいるんですが、その人がマークレーさんのラップトップが壁にかかった作品を30分も見ていた、と。

入江:それは嬉しいですね。

坂牛:モニターを見るのが仕事でしょう。「いつも見ているのは止まっているけど、これは動いているから感動して見ていた」と言っていて、そういう反応もあるんだ、と。

中島:都現美の展示を見ても感じたけど、マークレーさんは本当にオタクですよね。細かい仕事を丁寧に積み重ねていて、クオリティが高い。「Variations」でも一番分かりやすかったんじゃないですかね。大事なんですよね、分かってもらえるというのは。

スロッビング・グリッスルにしろ何にしろ、従来のインダストリアル・ミュージックって基本的に破壊的なんですよ。マークレーさんの場合は構築しているでしょう。ほぼ「再生」に近い。ものを見据えるところもすごいと思う。ソフィスティケートされている。そうすると作品の普遍性が残るでしょう。「Variations」で使ったパソコンだって、すごく古いものじゃないですか。でも、立派な作品になると残る。そこがアートのすごいところで。

入江:作品が美術館に収蔵されることになれば、アートピースとして歴史に残り続けるわけですよね。

坂牛:たまたまリーテムにあった廃棄品が、収蔵品になるかもしれない……。すごい画期的だよね。リサイクルされるものが、美術館に行っちゃうんだもん。

中島:そうなれば、それは最高のアップサイクルかもしれないね。

クリスチャン・マークレー

《携帯電話》 2005

携帯電話5台、DVDプレイヤー5台、スピーカー、アンプ

撮影:渡邊修

純粋な楽しさが作った、奇跡的な場所

──今日お話を聞いていて、「Variations」はアートと企業の結びつきとしても、幸福なかたちだったんだなと感じました。メセナの優れたかたちでもあったというか。

中島:いや、そんなたいそうなものじゃないですよ。少なくとも僕には、メセナをやるつもりは当時なかったですから。むしろ、リサイクル工場ではあるけれど、何かの表現をしようという思いがあったわけ。それが建築のデザインや、アートだった。だから、むしろ自己満足に近いんじゃないですかね。あまり人の評価とかも意識していないし、自分が楽しむなかで、良いクオリティが出せたらいいなという、そこだけでしたね。

入江:たしかに、そうですね。

中島:やるからには、陳腐なことをしても仕方がないでしょう。その意味で、クオリティが高いものができたのは良かったですね。

入江:企業で言えば、YAMAHAさんやパイオニアさんもコンセプトに共感して機材を貸してくれたり、関係ギャラリーの方々もすごく協力してくれました。だからこそ、僕たちはまだ20代半ばでしたけど、全身全霊で、おっしゃるように、これが評判になるだろうとかは全然思わずに、自分たちの思う面白さを貫けたと思います。

関係するすべての人との対話や、そのご協力があったからこそ、僕たちは自分の興味がいろんな人と結びついていくことで、大きなものになり得る可能性があると実感できた。さまざまなことが積み重なって、2005年の城南島のリーテム東京工場でしかできない、サイトスペシフィックで、時代を写しとったようなプロジェクトになったと思います。このプロジェクトがあるからこそ、いまの僕たちがあるというのはすごく感じますね。

中島:ちょうどアナログとデジタルの過渡期だったのも面白いですね。

井上:あと5年も経つと、もう少しスマートな表現になっていたかもしれないですね。

入江:2005年の刻印というのは、すごくありますね。

中島:身体を使ったデジタルというかね。

光岡:ボランティア側もそうで、細い東大の院生が、左官作業をしていたり。

中島:やっぱり、単純に楽しかったんですよ。体が使えるのは、良いですよ。

それはこの2年ほどのコロナ禍でも感じることで。みんな在宅で、オンラインで、フィジカルなつながりがない。いまになってフィジカルなつながりの貴重さがわかるようになってきた。だから、このタイミングでアナログとデジタルの狭間にあったものが見返されるというのは、時代的な必然性があるかもしれない。結局、人の身体はアナログだからね。

──坂牛先生は、今日振り返られていかがですか?

坂牛:さっき彰良ちゃんも言ったんだけど、べつに会社の企業イメージを上げるということでもなくて、SETENVも好きだからやっていたし、僕的にもイベントをやることで建築の価値が上がるわけではないから、みんなわりとピュアに楽しんでいたと思うんです。しかもそうしたピュアさが、文化祭的なノリではなくて、リアルなビジネスのなかで起きていたことが稀有ですよね。こういう経験は、おそらく僕には死ぬまでないだろうなと。

中島:なかなかこういう場は作れないよね。狙ってできるものじゃないし。

坂牛:そうそう。たくさん偶然もあった。本当に貴重な機会だった。

いま学生に接していてつくづく思うのは、多くの子が金儲けのことしか考えていない。それは若い人にとって、お金が切羽詰まった問題だからだと思う。うちの娘はイッセイミヤケで働いているんですが、「アパレル業界は完全に二極化していく」と言うの。これは建築業界もそう。つまり、完全に資本主義の車輪になるグループと、脱資本主義的なグループに分かれていく。そこではべつに、どらちのグループで生きてもいいと思うんです。

ただ、どこで生きるのが楽しいか、それは真剣に考えるべきで。僕は「楽しさ」がないと人は死ぬと思っている。そのとき、こうした経験している人たちがいるのは貴重ですよ。同じ場を再現できるわけではないけど、その実例が、「こういうことをしてみたら?」と問うてくる。このプロジェクトは、そういうひとつのモデルになり得ると感じます。

光岡:いま中島さんや坂牛先生が話されたように、みんな面白がってやっていたイベントだったというのは思います。そのなかでも、僕はなるべくボランティアさんと一緒に時間を過ごすことをしていたわけですが、それこそ2000年半ばからブーム化した全国の芸術祭のような現場では、ボランティアの動員がもっと制度化されてしまった。それは、もはや義務ですし、どこかで搾取されてしまう部分もあると思うんですよ。

坂牛:応募する側も、「就活に有利だから」みたいな動機になっている。

光岡:なので、場の提供者からボランティアまで、みんな面白がっていたというのは、じつは相当奇跡的なイベントだったんだな、と。あともうひとつ、この17日間の仮設的な展覧会は、小さい芸術祭のようなモデルを作っていたんだ、ということも感じました。

つまり、観客は少し辺鄙な場所にわざわざ行って、いきなり不思議なものを見せられる。鑑賞ツアーがあり、ライブはUNIT、レクチャーは東大という風に関連イベントが都内各所で開かれる。ミニチュア版の芸術祭みたいなモデルを、何の搾取もなく、面白がって勝手に作っていた。そういう意味でも、振り返ると、面白いイベントだったと思います。

井上:本当にみなさんの言う通りで、付け加えるとするなら、今回マークレーさんの作品が都現美で展示されたことは、やはりすごく良かったです。あらためて観てもそんなに古びていないというか、ますます面白かった。「Variations」のほかの作家さんの作品もクオリティの高いものがたくさんあるので、また新しいコンテキストでそれらも観られる機会があるといいなあというのは、マークレーさんの展示を観ても思ったところです。

──その意味では、「Variations」をリアルタイムで体験していない世代が、このアーカイブプロジェクト自体を介して、何か刺激を受けることもあるかもしれないですね。

入江:そうだといいですね。アーカイブを始めるのにこれだけの時間がかかってしまったのは僕たちの責任で、「Silence」は長くなってしまったのですけど(笑)、いまだからこそ伝わるものがあるという思いで、このアーカイブプロジェクトを進めています。何かの記事を読んで「こういうことができたんだ」と感じてもらえ、それが何かの刺激になって新しいものが生まれたら、本当に言うことはないです。

自分で言うのも変ですが、純粋にこれだということを貫くことによって、残るものや伝わるものはある。そうした思いは、時代を超えた人にも届くものなのかなと思っています。

2021年12月27日、株式会社リーテム東京明神オフィスにて

撮影:田中雄一郎