2023年10月20日に九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタジオにて「freq -231020」が開催された。「freq」は、メディア・テクノロジーを用いた新しい表現の探求を軸として、2001年より継続的に実施されているイベントである。(*その初回のエピソードの一部については、城一裕「710.beppoとnato」に記されている。)

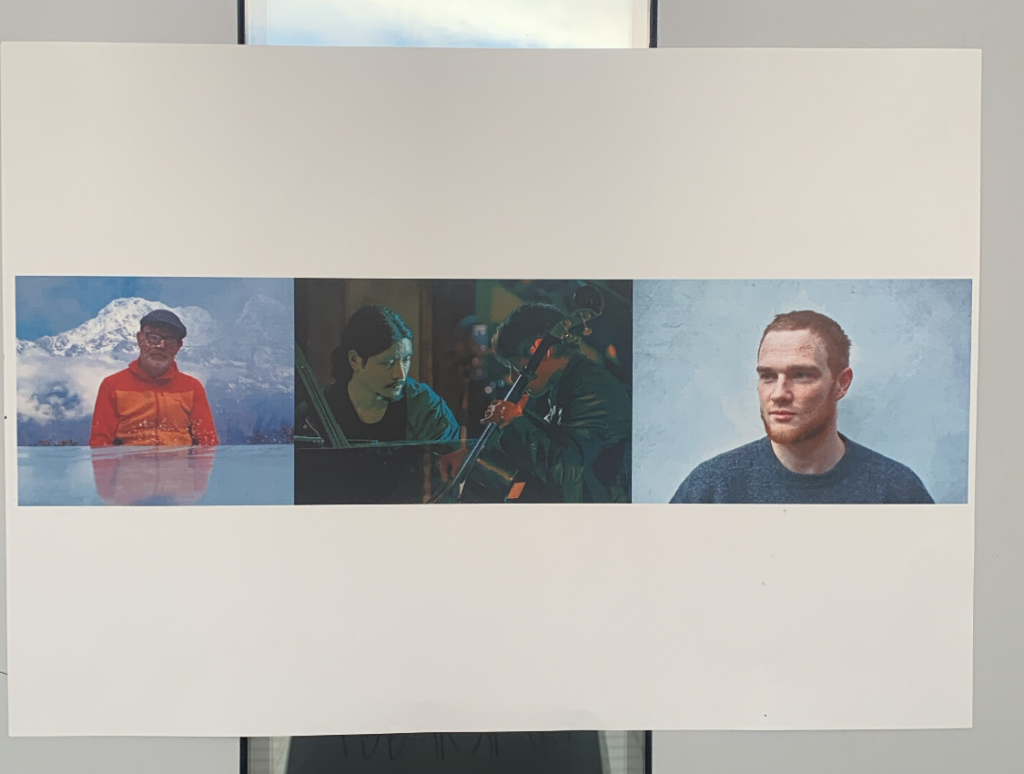

今回の「freq」は、90年代以降の電子音楽、或いは実験的なテクノ音楽の巨頭として知られる Mark Fellと、その息子であり、クラブ・カルチャー、実験芸術、コンピューター・ミュージックの交差点を再考する Rian Treanor、そして、ユニット KAKUHANでの活動でも知られる日野浩志郎と中川裕貴の4名を招いて実施された。

イベントの告知時点では、それぞれによるライブパフォーマンスが予期されていたが、演奏の前日に4人全員で演奏する、との連絡があり、さらに演奏当日に会場入りしたMark、Rian、日野の発案により(その時点で中川はステレオで組んだシステムでのサウンドチェックを既に終えていた)、急遽4名によるマルチチャンネル+ピアノというセッティングで行われることになった。2時間ほどのパフォーマンスの終了後には、30分ほどのトークとして、来場者を交え、音楽の捉え方にかかわる対話がおこなわれた。

以下は、その来場者の一人であったよろすずによる、当日の記録となる。(城一裕)

九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタジオで度々行われているイベント「freq」に久しぶりに行ってきました。過去にはこのイベントですずえりさんやHARDCORE AMBIENCE(ナカコー+ダエン)や日山豪さん、そして同大学で音にまつわる研究をされている方々の様々なパフォーマンスを観ましたが、今回はなんと来日ツアー中のMark FellとRian Treanorの親子、そして日野浩志郎と中川裕貴によるデュオユニットKAKUHANが出演という見逃せない組み合わせ。

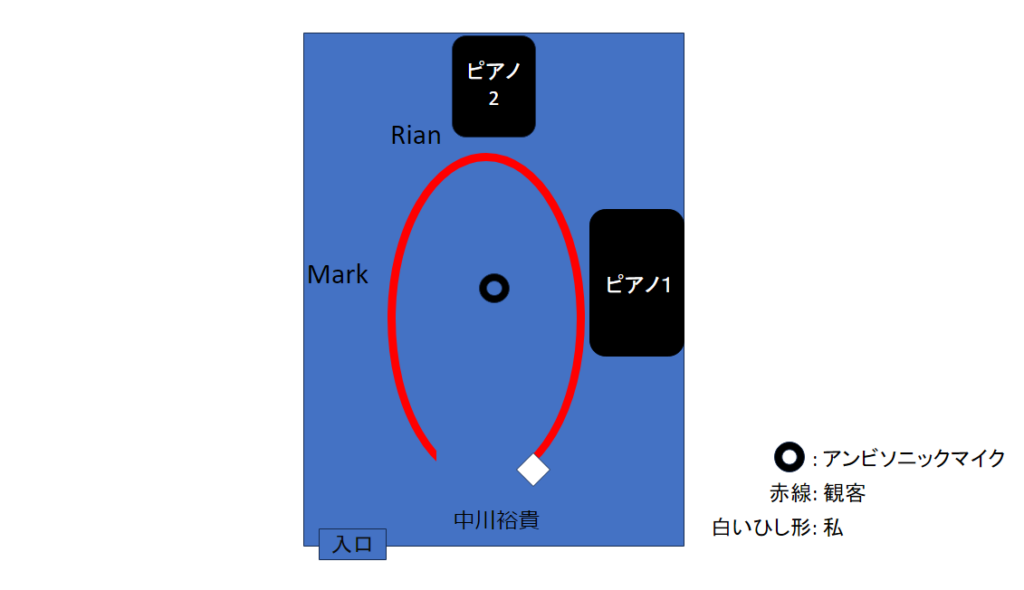

3組の出演、18:00スタートという情報だけ持って会場へ。オープンするとこのイベントの主催となっている芸術工学研究院 音響設計部門の准教授である城一裕さんが案内に出て来られたのですが、その際に「録音をしているのでお喋りは禁止で」とのアナウンスがありました。私はトイレに行っていたのでそこから3~4分遅れて演奏が行われる部屋に入ったのですが、この時点で既に電子音が鳴っていて、音数はそれほど多くなく音量も控えめだったことから誰かのソロ録音をしているのかな? という印象。私が入った時点で定員50名(完売)のうち30名くらいは入っていて、観客は長方形の部屋の4隅をメインに複数置かれたスピーカーと中心に置かれたアンビソニックマイクの間に円になるように座り、じっと聴き入る雰囲気が形成されていました。

私は中川さんが演奏すると思われるチェロとペダルエフェクター類のすぐそばにスペースを見つけたのでそこに座り込み、流れている音(疎らな電子音やパーカッション系の音色があるものの変化はほぼなし)を聴いていると、数分後に中川さんがチェロの元に現れキシキシといった弦の軋みを控えめに鳴らし始めます。この時点で私はやっと長方形の長辺の中心辺りにMark Fellが、短辺の中心辺りに中川さんとRian Treanorがいるという設定になっていることを認識します。

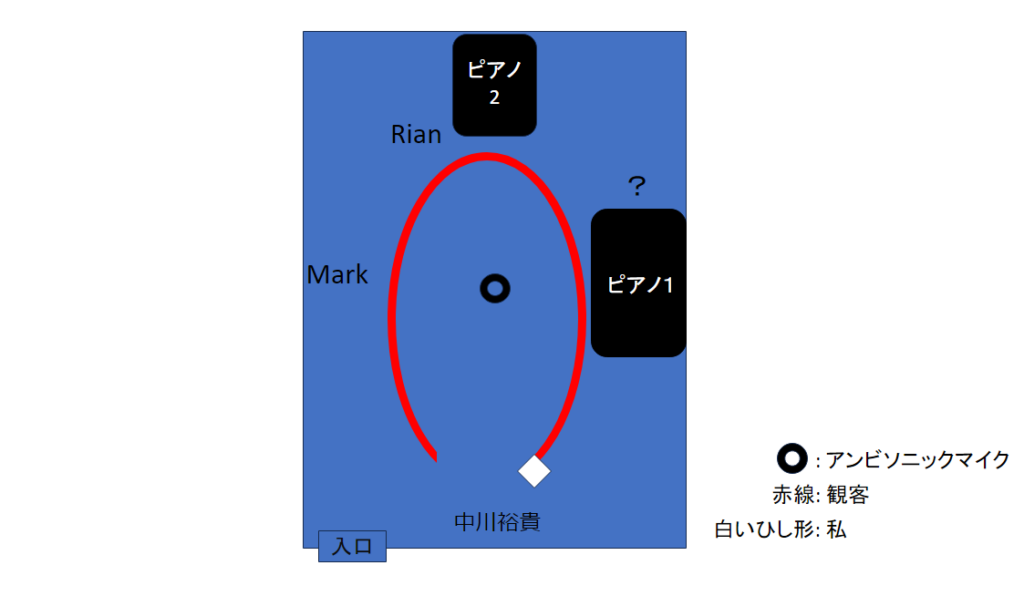

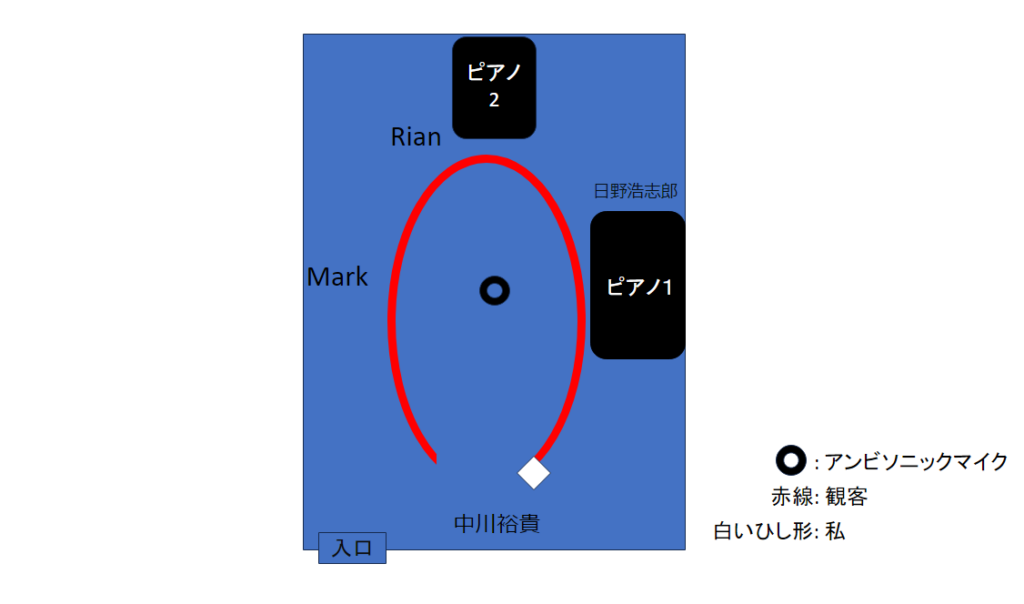

演奏の位置関係のイメージ

中川さんは軋みのような音からはじまり、弓をとっての掠れた音、ピッチカートやパーカッシブな音なども出しながらそれらを逐次ルーパーに通して、徐々に不整合な生音クリック・ハウスのような響きが組み上がっていきます。その間に最初から鳴っていた電子音やパーカッション系の音色もバリエーションが増えており、どうやら既に「演奏」が始まっているらしいことを掴みます。私の位置からは遠いのではっきりとはわかりませんが、Mark FellとRian TreanorもそれぞれPCとミキサーの前に座り、たまにそれらを触っている様子だったので、何かしらの音も出しているらしい……ということはこれは中川さんとMarkもしくはRian(またはその両方)との共演なのか? つまり今日のイベントは予想していたMark Fell(ソロ)、Rian Treanor(ソロ)、KAKUHAN(デュオ)の3アクトということではないのか? と戸惑いが生まれます。

そして演奏はそれまでとは明らかに違うタイプの電子音やブツブツといったノイズが入り徐々に様相を変え、中川さんもループを使わない演奏に移行してはまた戻って別のループを形成したりと、掴みどころなくサウンドを変化させていきます。そしてそのような音の連なりの中から不意に、ピアノの和音が一度聴こえてきます。どうもピアノ1を誰かが演奏したようなのですが、私の位置からはその鍵盤の方は全く見えずよくわからない。明らかにスピーカーからの音ではなかったはずだが果たして…?

あれこれ戸惑っているうちに、演奏はまた様々に変化し、場面によってはMark Fellらしい勾配の変化するリズムが表れたり、また抜群に明瞭な鳴りのキックとサブベースが入ったり、だんだんとこれはおそらくMarkの音、これはおそらくRianの音という推測が働き始めます。ただ中川さんの音に関しては目の前にいるので最も掴めているはずが、抽象的な電子音、つまりMarkかRianのものかと思って聴いていた音が、中川さんが手元のミキサーでフェーダーを下げたら消えた(つまりそれはどうも中川さんの音だった)ということが度々あり、掴めそうだと思ったところで何度も戸惑いに引き戻されます。また、時折ピアノの音が最初に聴こえたものとは違う位置から聴こえ、どうもピアノ2もたまに鳴っているらしい。しかしその前には誰もいないはずだが? と思いましたが、しばらく凝視していると鍵盤が動くのがかろうじて見えたため、こちらはおそらく自動演奏だろうと納得(わかったのは終演後ですが、このピアノはYAMAHAのMIDIを受け取れるタイプのグランドピアノで、RianがPCからMIDIを送って演奏していたそうです)。

演奏は音色の性質、音量、そしてそれらの繋がりの滑らかさや急速さまで何度も変化しているためここに逐一書き出すのは無理ですし、第一覚え切れてもいないのですが、様々な音が密に重なり合い音響体としての強さを感じる時間もあれば、それ自体今この瞬間で何かを表現しているわけではないというか、先の音を探る、もしくは録音されたものを何かしらに使うことで事後的に価値を帯びる「素材」を録っているかのような力感を感じる時間もあったように思います。

そして休みなく変化を続ける中で、音量の沈み込みによる「終わりか?」と思わせる時間や、威勢のいいキックや冒頭にも耳にしたパーカッション系の音色など同系統のアプローチと思えるサウンドの再起などもあり、それらを経たのち、ふとピアノ1の下を覗き込んだところ、演奏者の足が見えます。ここに至って私はピアノ1は自動演奏ではなく人間が弾いていること、そしてメンバーの構成からおそらくそれは日野さんだろうということをようやく掴み、出演者全員による集団即興を行っているのだという理解に辿り着きます。ピアノが鳴る箇所が決して多くはなかったこと、またそこから聴こえてくるサウンド(主に和音をポーンと鳴らす程度)が、自分が日野さんの音楽(といってもYPYはあまり聴けていないのでgoatやKAKUHAN、そして日野浩志郎名義の作品)から受けていた印象とあまり結びつかず、勝手にそこにいるのは日野さんではないだろうと思っていたためこの確信を得るのに長い時間がかかりました(とはいっても時計など全く見ていなかったためこの時点でどれくらい時間が経ったのかはよくわからない)。そしてその確信を得た瞬間、「日野さんってピアノ使うとこういう演奏するんだ!」という驚きが沸き起こりました。

そこから更に幾度かの場面の移り変わりを経て、なんとなく魔がさしてスマホで時間確認したところ19:40頃。つまりは90分以上演奏していることになります。自身の感覚上「絶対1時間以上はやっているけどそれを少し超えたくらいな気もするし2時間以上になっている気もする……」といった感じでほどよく時間感覚ぼやけてきていたところだったので、一切確認せず最後まで聴いてもよかったなと今更ながら少し後悔。結果的には20:00を少し回ったところで音が止まり、おそらく30~40秒ほど無音が続いたところで拍手が起きて演奏終了。何の予告、説明もなしに2時間ぶっ続けというタフなライブでしたが、その中で様相の異なる戸惑いが何度も訪れ、それに抗うかのように焦点を探って音を聴いていく時間が本当に面白かった。

演奏終了後には出演者4名と城さんによるトークがあり、この演奏が当日会場入りしたMarkやRianの意向で急遽決定し、設定などもそこから考え組み立てた場当たり的な発想によるものであったことなどが説明されました。中川さんは(ペダルなども多く用いながら)アコースティック楽器を演奏する方で普段のKAKUHANの演奏などでも即興の割合は相当高いでしょうから十分対応可能だったように思われますが、PCを用いていたMarkとRianについてはどうも当日組んだMaxパッチを用い、日野さんも普段の演奏で用いる機材ではなくピアノとオシレーターとノー・インプット・ミキシング・ボードを使用されていて、かなり珍しい(というか間違いなくこの日しか聴けない)音が出ていたと思います。

また、トークではMarkさんが演奏者間はもちろん観客も含めた「反応」や「即興」などの論点も交えながら、私が先に「場当たり的」と表現したようなその時その場所にある様々な要素(今回でいうなら様々な種類のスピーカー、MIDIを受け取れるピアノやオシレーター、アンビソニックマイクなど)を活かしていくことの面白さや重要性を語ったりもされていて、私もライブをやる際は(一応事前にやりたいことを準備して行くものの)当日会場で面白いものやアプローチを見つけたらそれを優先的に取り入れる人間なので、僭越ながらとても強く共感したりしました。

Markさんについては以前からその作品を多数愛聴していて、ソロでのライブ演奏も観たことがあったのですが、それらに触れて感じていた印象は小さい単位での時間のコントロールに、それだけで独自のスタイルを感じさせてしまうほどの個性がある、故にどこか人を寄せ付けない孤高さを感じさせる人といったものでした。しかしながらこの日の演奏は、氏が確固としたスタイルを場所やそこに集まる人に「反応」させることができる、様々なレイヤーでの柔軟性や、(演奏自体が私に与えた感覚やトークで度々インド音楽の話題を挙げていたことなどから)時間感覚についての巨視的な視座を持った音楽家であることを認識させるものであり、今までの自分の認識の偏りに気付かされる体験となりました。

また、他に演奏について気になったこととして、観客がどう演奏に接するか、それによって生まれる差異をどの程度予め意識していたのかという点もありました。今回のような演奏者が観客を取り囲んだり、その間に疎らに入ったりといった成り立ちのコレクティブ・インプロヴィゼーションでは、観客が自由に移動しながら聴くことが了承されていたり、むしろそれを促したり前提としたアプローチも多いと思うのですが(例えばマージナル・コンソートや、大友良英などが関わるアジアン・ミーティング・フェスで度々行われている円形になっての集団即興などはすぐに想起されますし、正にこの場所での「freq×HardcoreAmbience」で以前松浦知也さんが行われた演奏もそのような聴き方で接することを促されるとても興味深いものでした)、今回は入場時の「お喋り禁止」のアナウンスに観客側が配慮したのか、それとも主催や演奏者が促したものなのか、移動しながら聴こえ方や、更には演奏の全容と部分的な認識の変化を行き来しながら楽しむといったことができる雰囲気にはなっておらず、観客は個々にその場でひたすら聴き入る、よく言えば場全体の集中力が、悪くもとれる言い方をすれば緊張感が印象付けられるものでした。正直なところ私は聴いている最中この点において「できればあちこちに動いて聴きたいが…」と不自由に感じていました。しかし終演後のトークで説明されたのですが、この演奏では出演者4名の出す音は、部屋の4隅それぞれに複数の種類置いてあるスピーカーから基本的には対角線上に同じ音が出るような配置となっていたそうなので、演奏者の出す音がその立ち位置にそのまま紐づいたタイプの演奏に比べると場所によっての聴こえ方の違いは程度として抑えられていると推測され、だとするとこの聴き方はベストだったという風にも考えられます。

そして、もしスピーカーの設定などによって観客が座る位置による音響上の差異は抑えられていたとしても、それはそのまま経験の均質性を担保することではないということに気付かされもします。例えば私はピアノ1の演奏者がいるのかいないのか、いるとしたら誰なのかを掴むのに長い時間がかかりましたが、最初からその演奏者が見える位置に座っていればこの戸惑いは生まれなかったわけですし、自由に動けた場合でも即座に解決してしまえたでしょう。そしてその戸惑いがなければ、演奏全体の聴こえ方は大きく変わっていたはずです。どのようなライブでも、このような経験の差異は生まれているはずですが、今回の設定は(おそらく事前に予告や説明がなかったことも功を奏して)長いタイムスケールの中で観客自身がそれに気付き、向き合うことが、格段に起こりやすくなっていたのではないかと思います。

私がこの日の演奏を思い起こす時、(記憶や理解が及んでいない)その全容よりも、目の前でチェロという視覚的にそこから出ている音を受け取りやすい楽器を演奏されていた中川さんの姿、通常の弓だけでなく、自作されたという毛が片方しか固定されていない(それ故張力や湾曲の度合いを自由に変えられる)粗い作りの弓なども使い、弦を抑えず触れただけの状態で踊るように指や掌を動かしてフラジオと掠れた雑音がランダムに入り混じるような音を出したり、またそれらをループ化やピッチシフト、歪やテープエコーなどと組み合わせて(足の指でエフェクターのツマミを要領よく操作しながら)いろいろな音を作っていく様子が真っ先に、鮮明に浮かんでくるのも、間違いなくそのような差異の一例でしょう。