今年2月と6月、しばらく間をおいて二度、跡の前にふれる機会をえた。ひと月ほどしたいまそのことをふりかえっている。前回のつづきであるようなそうでもないような、似ているのにちがうような、はじめてなのになつかしいような不思議な体験だった。

最初は2月24日、三連休の中日で前日よりいくらか寒さのやわらいだ日の夕方だった。この日のことと跡の前というグループについては久保田千史さんのリポートに詳しい。舞台は原広司氏の手がけた粟津潔邸である。東側のふきぬけになったかつてのアトリエスペースを船尾にみたてると船首からここに、まっすぐのびる通路の両脇に子ども部屋や客間や書斎や厨房を階層状に配置した、傾斜地に建った横長の邸宅で、私には船を思わせる。むかしよく実家にかえるさい、船に乗っていたせいであろうか。いまはそんなことはなくなった。一昼夜かけてフェリーで帰るなど、少しばかりお金のある多忙な現代人のすることではなくなった。いなむしろなけなしのお金をつかってでも時間を買うのが現代か。このことは労働と余暇ときりはなせない。ポストフォーディズム体制におけるパーソナリティ消費のための調整弁(単位)としての時間、生の分割~返済様式としての時間を考えるとき、この時間は趣味や嗜好や性癖や購買履歴や行動履歴などの個人情報と紐づくとしても、おそらく生の痕跡はみだしえない。ここでいう痕跡とは数値や記号に還元できない、統計学的には無用の長物だが、しかし人生を支えるのはきっとそのような時間なのではないか。

写真撮影:田中雄一郎

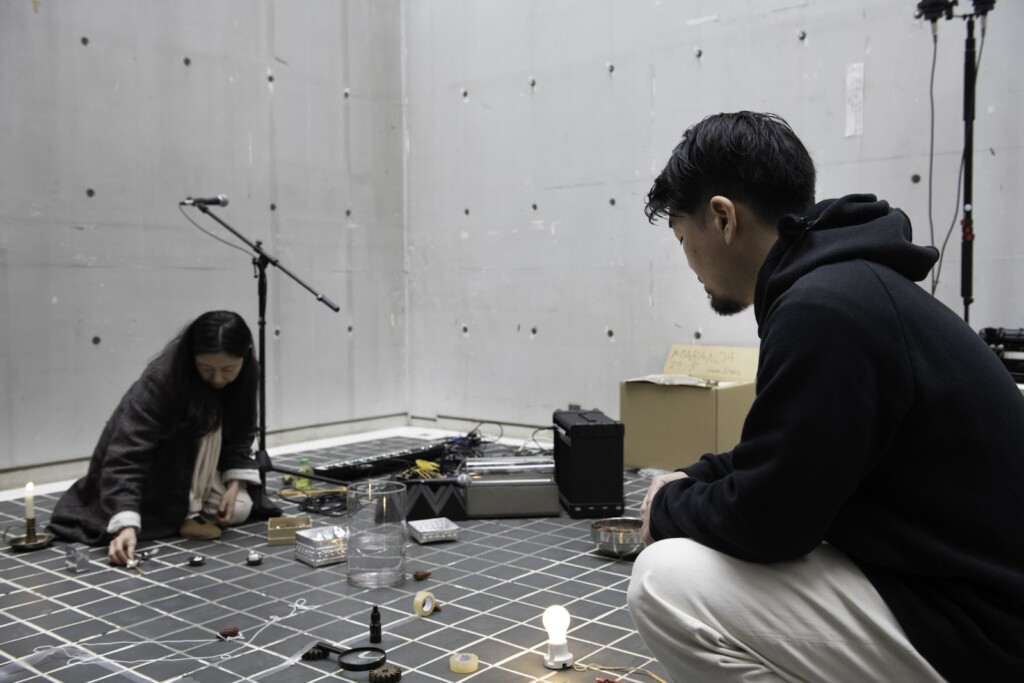

吹き抜けになったアトリエの仄暗い天窓をみあげながらそんなふうに考えていると、角を折れた先の椅子と長机を設えたスペースで嶺川貴子がパフォーマンスをはじめていた。金盥様の容器や水の入ったガラス製の器、ロウソクや電球などの光もの、細々したよくわからない事物──タイルばりのアトリエの床に、川口貴大がしきつめたオブジェクトを矯めつ眇めつしているうちに跡の前はもうはじまっていたのであった。見逃すまいと思っていたのにとんだ失態である。しかしすぐにそれも杞憂であると知った。彼らにあきらかなはじまりはない。先に述べたとおり、粟津邸は階層状で部屋数も多く、それぞれに仕掛を施してあって、嶺川貴子は空間全体を回遊するように移動しながらパフォーマンスをおこなっていき、川口貴大は機材にふれたりふれなかったりしながらやはり各部屋をめぐっていくが、動き自体に約束事はなさそうである。

いわばイベントなのだが、前世紀からこの方くりかえしまのあたりしてきたのは趣きをだいぶ異にする。幾多の事物をもちいてインスタレーションやパフォーマンスをおこなう川口にとって個々のオブジェクトは固有の用途を有する対象であるとともに集合的により大きな作品を構成する細部でもある。先にふれたアトリエのほかにも、今回はポータブルレコードプレイヤーをもちいたものや、回転するモーターを連動させた作品など各部屋に設置しており、独立した機制の作品が自奏すると粟津邸のほうぼうで同時多発的な出来事が出来することになる。いろんなことがおこる。現におこっている。そう書くとケージのミュージサーカス的な混沌を想起されるやもしれぬが破格な感じはあまりない。だからといって予定調和かというとそんなことはまるでなく、嶺川貴子の声や呟き、各自の行為、オブジェクトの動きと物音がゆるやかにつながり、粟津邸の空間と響き合っていく。別々の場所で同時進行する出来事ゆえ、ここにいるだれひととりとしてすべてを確認できないが、しかし人と事物が応唱(correspond)し連動する感覚には事欠かない。ネットワークを築くとでもいえばいいだろうか。個々の事物とそれらの集合として機構があり、機構どうしは別々の部屋にあっても遠隔的に作用し合うかのようであった。

それでいて全部ひっくるめてひとつのサウンドアート作品なのかといえば、個々の事物は思いのほか自律しており、所与のものとしての全体性は感じさせない。固定的な、決定論的な構想よりも、場や空間にたいする弾力的なアプローチを旗印に、嶺川のパフォーマンスや、私ども観衆の存在と動き、それにより時々刻々変容する空間を注意深く観察し働きかける──、演奏者というほど主体的はないがさりとて黒子ほど不可視でもない、川口の存在が参与することで無数の事物からなるネットワークにゆらぎが生じ予測不可能性がさらに分岐する。付随するサウンドはとりたてて騒々しくはないものの個々の事象に焦点をしぼると耳を聾するほどに騒がしい。

川口の動きをよそに嶺川貴子はダンスともパフォーマンスともつかない動きをくりひろげている。かつて客間や居間やこども部屋だったスペースをめぐりながら展開する嶺川の動きは一見して即興的だが、空間とことばをかわすかのごとき興趣もある。端的だったのは前段に述べたアトリエ脇の中庭に面したスペースにしばらくして戻ってきたときのこと。嶺川は長机の上の折紙の椅子を手にとりながら、この家にはむかし大勢のひとがいたの、というようなことをつぶやいた。会場にはボーカルマイクもあったはずだが、嶺川はほぼオフマイクで、上記のつぶやきも、たまたまちかくに居合わせたから耳をかすめたにすぎない。一字一句そのとおりだったかもわからないし、そもそもそのようなことばを口にしたかもさだかではない。

写真撮影:田中雄一郎

とはいえいまいる場のかつての姿を想起するには十分だった。むろん私たちはそのときここにいなかったのだから大勢のひとがいたといわれても知るよしもない。にもかかわらず実感をともなうのはそのことばが嶺川貴子を語り部的な位置に押し上げ、身体言語までもナラティブとして整序するからか。視覚的な審美性でとらえていたものが不意に言語的な意味を帯びはじめる。粟津邸という場との対話から読みとったものを嶺川貴子は解釈し行為に置き換える。場の来歴と記名性は解釈の索引となり、途絶えることなく出来事を供給しつづける事物のネットワークは解釈する身体の触媒となり、両者──というより無数のアクター──の多数で多様な関係性を作品として現働させる。

多層的で多義的な方法である。むろんそのようにみなければならないこともない。目の前でおこっていることを追っているだけで跡の前は楽しい。とはいえそこにひそむものを読みとればもっと楽しい、かもしれない。

撮影:入江拓也

6月9日日曜日はそれをたしかめるに願ってもない機会だった。「跡の前の後 – After the Before a Trace –」と題したこの日の企画はサウンドアーティストのすずえりとのコラボレーションで、会場は浅草のMJKギャラリー。国道6号線に面した建物の2階で、すぐ裏に隅田川がながれている。粟津邸にくらべれば小ぶりな空間なので川口のオブジェクトも2月ほどの物量ではないものの、床全体を覆うには十分であった。今回はこれらの設置と撤収のさい、跡の前がパフォーマスをおこない、それらをすずえりが自作にフィードバックすることで「跡の前の後」を提示するだという。索引となるのは川と道であろうか。イベントのステートメントでも隅田川が江戸時代には年貢米を運ぶための水運だったこと、国道6号線はかつて浜街道なる名称で、いまの福島の浜通りへのつづいていたことにふれている。それにより観衆は壁の向こうに川と道の存在を感じ、現に身を置く場の過去に思いをはせる。生活史や文化史が端緒だった粟津邸にたいしてここでは歴史的事象が索引となるのが相違点か。演奏に目を転じると、川を意識したかのように点滴チューブから滴る水の量は前回より勢いを感じさせたが、ホーンや自動で回転するゴム紐など定番音具もかわらない存在感を放っていた。特筆すべきは多数のゼンマイ様の部品である。パフォーマンス後半でこれらを掻き集め容器に入れるさいの音にはシビれるものがあった。

写真撮影:入江拓也

写真撮影:入江拓也

嶺川は前回ほど自由に動きまわるスペースはなかったが、そのぶん演奏に集中するかのようでもあった、その一部始終を会場を動き回りながらすずえりが録音している。音源はのちに「跡の前の後」として会場で公開したという。私はうかつなことに音源を聴く機会を逸してしまったが、跡の前のコンセプトが録音という行為と抵触することを見越したかのようなすずえりの存在感が、その日のパフォーマンスを、のちに録音物となるはずの、すなわち近未来の音響の前兆(まえぶれ)であるかのように視覚化していた──というこの時制のゆらぎこそ跡の前であり、それはおそらく記憶というものに深くかかわっている。ここでいう記憶とは私たちを私たちあらしめる過去の逸話というよりは、その周縁で明滅するもの。曖昧だが、かすかな手ざわりのあるもの。現前するというよりは潜在するもの。粟津邸の公演のあとに渋谷の映画館でみた、清原惟の『すべての夜を思いだす』のようにおりかさなって存在するもの。人の不在の場をめぐるもの。そもそも場の記憶とは折り重なり、地層化したものだと20世紀を代表する知の考古学者も宣っていなかったっけ? むろん記憶は過去にあるだけではない。ゲリラ豪雨のときに空が暗くなり、冷たい風が吹きつけるような予感として訪れ、徴候として形をなし、余韻をのこし、やがて索引におさまるのもまた記憶である。またたとえば無数の事物がそこかしでバタバタしながら意想外のパフォーマンスが連鎖するイベントの渦中にあってこの瞬間がずっとつづけばいいのにと思う反面、そうはいってもいつかは終わり、そのときのことをなつかしく噛みしめている自分がいるんだろうな、と考えてしまうような。現在を過去として回想する未来がいまここにに嵌入するような記憶のゆらぎこそ跡の前ということになろうか。(了)

写真撮影:入江拓也