パリのポンピドゥ・センター *1 で行われたクリスチャン・マークレー展 *2 にあわせて2023年2月4日、「Partitions graphiques」と題したコンサート *3 が開催され、コミック、宣伝印刷物、写真、映画など、既成イメージのコラージュによってマークレーが制作した5つの図形楽譜が、即興やジャズの演奏家とヴォイスパフォーマーらによって演奏された。「サウンドとイメージの間には常に大きな隔たりがある」と2006年にロンドンのAAスクールで行われたアーティスト・トーク *4 においてマークレーは発言している。彼の仕事を一見すると、このふたつを等しく扱っているようにも捉えられるがゆえ、この視点は興味深い。では今回のコンサートにおいて、サウンドとイメージはどのように関わっていたのだろうか。

まず「Ephemera」(2009)。図形楽譜は28枚のプリントで、五線譜や音符といった譜面に関するイメージが、本の表紙、絵本、ビジネスカード、装飾リボン、車のパンフレット、ポストカード、チラシ、紙幣、切手等々の印刷物から引用され、それら140点がコラージュされている。演奏はジャック・デミエール(ピアノ)によるソロ。楽譜はピアノの横に立てた譜面台に設置され、1枚の演奏が終わるごとに床に置かれていく。演奏時間や、 楽譜を見る頻度はページによって様々。メロディの断片が爪弾かれたかと思うと、突如肘で鍵盤を激しく押さえつけることによって演奏が断絶する。また時にグランドピアノ内部の弦や構造物を直接指で触れながら音を発し、いわゆる楽曲とノイズのあいだを行きつ戻りつ展開する。楽譜は客席から見えないため、まずはサウンドに集中することになるが、紙面をめくる演奏者の動きや音といったささやかな振る舞いから、その存在を思い起こすことになる。

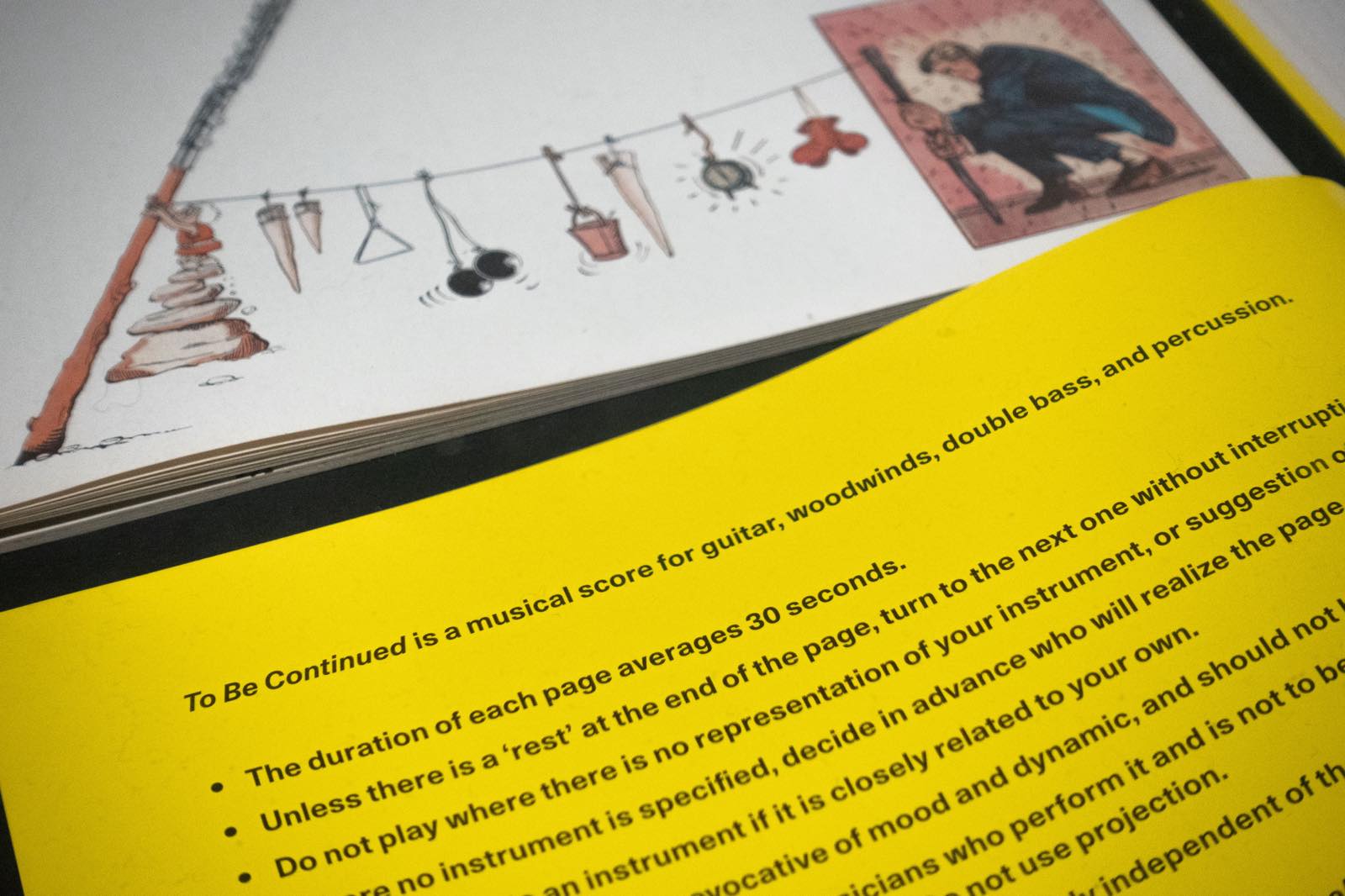

ここで舞台手前に設置されたグランドピアノが撤去され「To Be Continued」(2016)が始まる 。演奏はノエル・アクショテ(エレクトリックギター)、ジョン・ブッチャー(サクソフォン)、ジュリアン・エイ(バスクラリネット)、リュック・ミュラー(ドラムス、パーカッション)、ノエル・レイモンド(コントラバス)。図形楽譜はコミックから引用された、オノマトペや五線譜、楽器、演奏者などのイメージがコラージュされた48枚のプリント。各々の解釈が、他の音楽家のものと即興的に出会い、周密な音が編まれたかと思うとそれらが瞬く間に散って静寂が訪れる。同じ楽譜を演奏しているにも関わらず、音楽家によってページをめくるタイミングや回数に大きな違いがあることに目をやると、個々の解釈によって発せられた複数の音が、全体として集合と離散を繰り返すのを見ているようでもある。

Christian Marclay “To Be Continued”(2016)*部分

次の「No!」(2020)はソロヴォイスのための曲。図形楽譜はコミックからの引用によるコラージュで、タイトルにもあるNoや叫び声のオノマトペ、口元のクロースアップなどの発声に関わるイメージによって紙面が構成されている。演奏者はエレーヌ・ミッチェナー(ヴォイス)。口、喉そして腹といった器官から生まれる濃密な声のヴァリエーション、そして叫び。そこに時折ハンカチや水を口に含む、耳を塞ぐ、楽譜にある表情のイメージを顔真似する、などといった演劇的で時にユーモラスな身振りが加わる。パフォーマーの目はこれまでで最も忙しく楽譜と客席の間を往復し、イメージから余すところなくサウンドを紡ぎ出すかのよう。そうすると、図形楽譜が演奏家の個性を浮き彫りにする装置のようにも見えてくる。

Christian Marclay “No!” (2020)*部分

つづいて舞台奥に大きなスクリーンが下がり「Screen Play」(2005)へと続く。この曲はモノクローム映画から引用されたショットに、線、四角、円、渦などといった原色のグラフィックアニメーションを時折オーバーラップさせた動画による図形楽譜である。映像は波、炎、タイヤ、機関車、原野で馬に乗るカウボーイ等々、夥しい数のショットがサウンドトラックを削除したうえでモンタージュされている。グラフィックは時に組み合わさって五線譜になったり、映像の動きと重なったりして、音楽家の解釈にアクセントをもたらす。演奏者は2曲目と同じ5名。ここでは楽譜がスクリーンを通じて観客の目にもさらされ、サウンドとイメージの関係が一気に明示的になる。例えば、映像が大きく変わるところやグラフィックが出現するところでは映像と音がシンクロする、あるいはもう少し長い変化として通奏低音が響く。この楽譜が他と大きく違うのは、映像ゆえ演奏の時間軸が固定されていることだろう。音楽家が映像の運動に向き合い、そのことで生まれる人間と機械の相克が、時に音として垣間見えたことも興味深い。

最後は「Manga Scroll」 (2010)。タイトルにもあるようにこの曲の図形楽譜は、コミックで描かれるオノマトペを40cm x 20mの紙に絵巻状に繋いでコラージュされている。演奏はアレックス・ABH・ハケット(ビートボックス)によるソロで、今回のコンサートでは彼だけがマークレーとの初コラボレーションだという。長机に伸ばした楽譜は客席からも遠目に見え、パフォーマンスに応じて二人のアシスタントによって順次繰られていく。その舞台装置の妙によってか、伸ばされた楽譜がカセットのテープに、演者がカセットデッキのヘッドのようにも見えてくる。現実の音を文字で紙面に写し取ったオノマトペを、超絶とも言える電子楽器音の声真似で表し、模倣による模倣の再現とでも言うべきパフォーマンスが目くるめく展開する。

Christian Marclay “Manga Scroll”(2010)*部分

冒頭で引用した「大きな隔たり」をマークレーは「Big gulf」と比喩的に表している。またこの発言には続きがあり「サウンドとイメージはとても人工的な方法で一体となる」と映画のアフター・レコーディングを例にとって説明している。だとすれば、今回の演奏家達は各々のパフォーマンスによって、サウンドとイメージの間によこたわる裂け目を巡り、飛び越え、橋をかけ、時折その側で佇む、といった遊戯を繰り広げていたのかもしれない。五線譜に対するオルタナティブとして前衛の時代に登場した図形楽譜、その可能性のひとつが演奏者の解釈による「遊び」にあるならば、今回のコンサートはその現在形を知る格好の機会であった。

*1:ポンピドゥ・センター:https://www.centrepompidou.fr/en/

*2:クリスチャン・マークレー展:https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/PKjHEfl

*3:「Partitions graphiques」と題したコンサート:https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/1uasdSF

*4:2006年にロンドンのAAスクールで行われたアーティスト・トーク:https://youtu.be/5U-waMJ64rg

1:22:30くらいのところで「サウンドとイメージの間には常に大きな隔たりがある」と発言されている。

写真提供:南隆雄